August 2025

2025東北縦断ソロツーリング⑤

2025/08/31 Sun Filed in: バイクツーリング

雨から晴れへ

朝ホテルで起きたら外は激しい雨。線状降水帯が由利本荘近辺に日本海から到来してきているようだ。だが雨は長く続かず、朝8時頃には上がりそうだ。それを期待して準備を整え、雨雲レーダーと西の空が明るいことを確認して出発。まだホテル前の駐車場と国道7号の路面はわずかに濡れている。

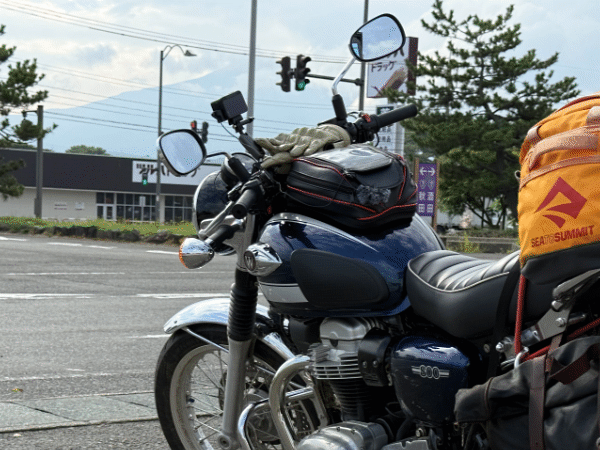

道の駅ねむの丘入口にて

鳥海ブルーライン直前、山のすそ野が見えた

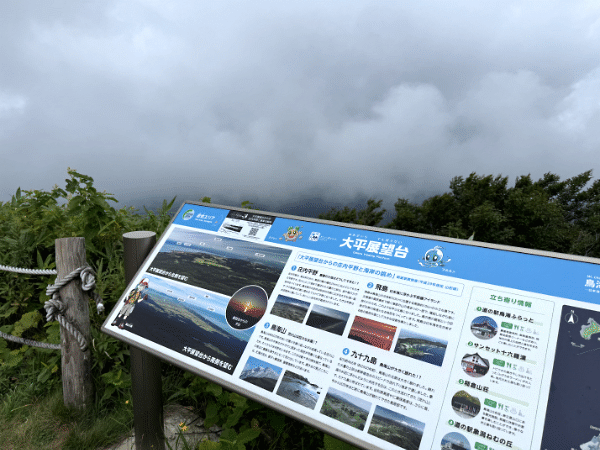

間もなく秋田県最南のにかほ市に入り、鳥海山が姿を現してきたので道の駅象潟ねむの丘で写真撮影。まだ山は遠いが、おそらく新山の山頂がわずかな時間だけ見えた。その後鳥海ブルーライン(秋田県道58号と131号、山形県道210号)を駆け上がる。いくつものカーブは見通しも悪くないが、標高が上がるにつれてガスってきた。これでは鳥海山を中腹から眺めることも難しい。鉾立山荘の駐車場に進入してみるが、どうやら天気はすぐに回復しそうにないし、雨が降るのもイヤなのでさらに先の大平山荘まで行ってみる。大平展望台からも下界を見ることはままならないので、諦めて下山する。

雨降りそう・・

鳥海山こそベストの山

鳥海山は東北で最も優美な形をした山だと個人的に思っている。特に秋田側から見る鳥海山は左右の均整がとれていて、日本一美しい。山形側からは少し不均衡な形をしているが、どっしりしていてそれも味がある。標高は2236mあって尾瀬燧ヶ岳に次いで高く、東北を代表する山と見ていいし、独立峰なので他の山々と連なることなく孤高を保っている姿も美しい。日本海側に位置しているため、季節風が直接当たり、冬の気象は激しいが、その分大量の雪をもたらすことになる。残雪期も美しいし、その頃に山頂にスキーを履いて登り滑り降りる山スキーは格別である。急な斜面はなく、一定の斜度でどこまでも滑っていかれる。標高差900m〜1200mを滑れる山なのだ。もちろん、夏に登っても高山植物が豊富にあり、雪田も残っていてとても癒される。私はスキーで南面から稜線直下まで行ったのが最初で、今までに秋田県側の祓川からGWのスキーで1回、夏の登山で1回登頂している。実は少年たちと登山を試みて敗退したことも1回あるし、オフロードバイクで鳥海山麓東側の長大な林道(手代林道・奥山林道)を走ったこともある。郷里の北アルプスよりも鳥海山は好きなのだ。田植えの季節に庄内平野や由利本荘から見る残雪の鳥海山は見飽きることがないだろうと思う。

雲の下に鳥海山の裾野稜線

庄内平野の南北縦断と月山道路

さて、さっさと下山してしまったが、これから晴れてくれば庄内を走っている間、左横に鳥海山が見えるポイントもある。なるべく人家の無い田んぼの中の道を選択したいので、吹浦・遊佐からは広域農道の「庄内こばえちゃライン」を使って南下する。「こばえちゃ」とは庄内弁で「おいでください」という意味らしい。この農道が直線的だが快適で、信号も少なく、庄内平野を南北に移動するには最短で移動できるのではないかと思われた。鶴岡市の藤島で国道345号と合流するが、羽黒山大鳥居の手前を横切って、庄内あさひIC近くで国道112号に合流する。あとは月山道路を走ればよい。国道112号沿いの道の駅「月山あさひ博物村」でトイレ休憩。昔の「六十里超え」の街道について少し資料があった。その先で自動車専用道路と合流して道がつまらなくなるので、以前春スキーの帰りに立ち寄った田麦俣集落の兜造り多層民家を見に行ってみる。田麦俣は山あいの小さな集落だが、わずかに2軒だけ兜造り多層住宅が残されていた。以前はもう少しあったような気もするが、勘違いだろうか。白川郷と同様の多層民家だが、茅葺きの屋根が独特なのである。素晴らしい建築物で、後世までこれが残ることを期待したい。

田麦俣の多層民家(もう一軒は補修中)

再び国道にもどると、間もなく月山スキー場方面への道と分かれ、西川町が近づいてくる。国道を通っても自動車専用道路を通ってもほとんど変わらず、どちらを通っているのかもわからなくなってくる。ときどき、自転車、125cc未満の原付は通行不可という看板が出てくるのだが、自分が通っているところは自動車専用道ではないと思われる(以前車中泊した道の駅にしかわが左手に見えたから国道に違いない)ので、どうしてそのような車両が通行できないのか、どの道を通ったら自転車や小排気量二輪は通行できるのか、首をかしげたくなる。Googleマップなどで全体を見ていると旧道は出てこないが、拡大して狭い範囲を見てみると、国道121号の旧道らしきものは姿を現してくる。一番わかりやすいのは国道を赤色に彩色した地形図だ。田麦俣のあたりから延々と旧道はトンネルなしに延びている。その前後でも、どうやら旧国道から格下げになったと思しき道路は何となくわかる。大越峠、いやー、そそる道だなあ・・もうちょっとよく調べて旧道を走った方が楽しかったに違いない。残念だ。次回はここを通りたい。

国道287号で米沢へ

大江町のJR左沢駅近くを通って国道287号へ。8月初旬の南東北ツーリングで雨の中通った道を逆に走ることになる。ああ、この辺走ったなとか、この路側でレインウェアを着込んだなという感慨が湧いてくる。

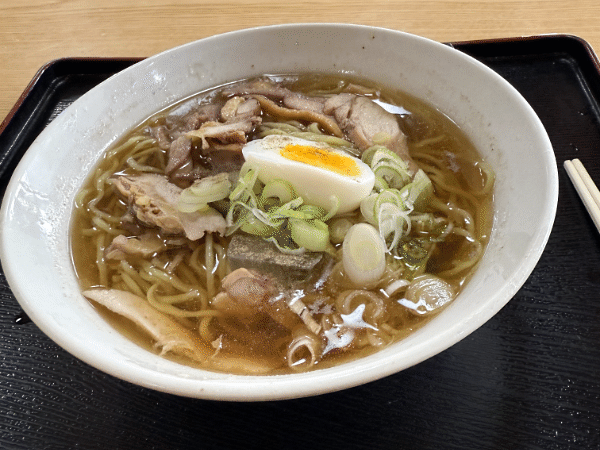

朝日町の太郎亭の鳥中華(肉蕎麦の出し汁)

もう昼だ。朝日町で蕎麦屋を見つけ、バイクを停める。店に入ると、すでに日本そばの麺は終わってしまったので、肉蕎麦のつゆで中華麺をお勧めする、と言われたので、一も二もなくそれに決めた。出てきたラーメンは日本そばの汁の味というよりは油が浮いた「中華そば」の、しかしあっさりした味わいだった。満足してバイクを走らせる。白鷹町、長井市、川西町を通過して、JR西米沢駅近くで国道121号に乗る。まずはコンビニで休憩して、国道121号を西へ向かう。途中で国道の方が右に曲がるので、そのまま県道234号を綱木方面へ詰めていくと県道2号と合流して道なりに進めば白布温泉だ。綱木集落へ向かう道もはるか以前、オフロードバイクで福島県側へ越えた記憶がうっすらある。県道2号はなかなか快適なワインディングロードで、そのまま白布峠で福島県境だ。

会津入りは白布峠から

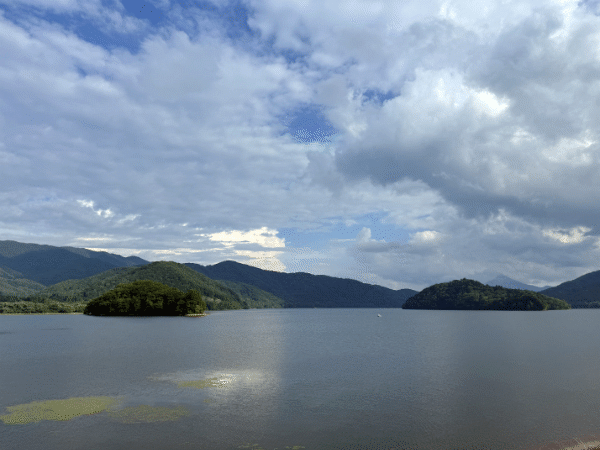

峠の駐車場で少し休憩して、桧原湖北端に下っていく。県道64号に右折するところがややわかりにくかったが、何とか桧原湖の西湖岸を走り、道の駅「裏磐梯」を経て国道459号で喜多方方面へ下っていく。喜多方まで出る前に県道69号でショートカット。この県道も快適な県道で、あっというまに会津若松の町が近づいてくる。

桧原湖の一番奥に雲に隠れた磐梯山

市街を南北に貫く国道121号沿いに宿泊するホテルはあるはずなのだが、道に面した商店街が残念なことに寂れていて、ホテルが道路に面しておらず有料駐車場の奥にあったので見落として100mほど南に行ってしまった。鶴ヶ城まで行ってしまっては行き過ぎ、くらいの認識しかなかったが、こんなにあっさり通過してしまうとは・・Uターンして、ホテルにたどり着いた。ルートインのようにオートロックではなく大きめの鍵を持たされるのだが、部屋は快適だ。部屋の洗面ユニットでシャワーを浴びて汗を落とした後、夕食を外へ食べに行こうと思って散歩を始めたのだが、周辺は日曜日で見事に飲食店がすべて休業している。右往左往してコンビニ飯にしようかと思い始めたところ、一軒の洋食屋を発見。だがプレートは提供されるものの、ライスもパンもディナーでは出ないとのことで、プレートのみの食事とする。クーラーも遠いので効きがよくなくて席を移らせてもらったり、水すら出してくれないのでだんだん居心地が悪くなってきた。食後、炭水化物が不足しているような気がしてならないので、コンビニで軽いパンを買い求めに歩く。と、道の反対側に吉野家発見。最初から吉野家にしておけばもっと安く食事代はあがり、そして何の不満もなかったのに!しかもバイクで夕方Uターンしたときにこの吉野家は視界に入っていたはずなのだ。大失敗である。

意気消沈してホテルにもどる。特にやることもないのでぼーっと過ごす。毎日ライディングで疲れていたので電子書籍での読書も進んでいなかったが、この夜は少しだけ読んでみた。ツーリング中はヒマなように見えて意外とそうでもないし、読書がツーリング中に進んだ試しはない。

さて、いよいよツーリングも終盤にかかってきた。明日は走行距離を半分に抑えて栃木県北部の別宅に行き、狭いホテルの部屋から少し広い部屋に行って洗濯やバイクの洗車をやっておきたい。その翌日に栃木から自宅までのいつもの半日ツーリング(約200km)で帰宅だ。

2025東北縦断ソロツーリング④

2025/08/30 Sat Filed in: バイクツーリング

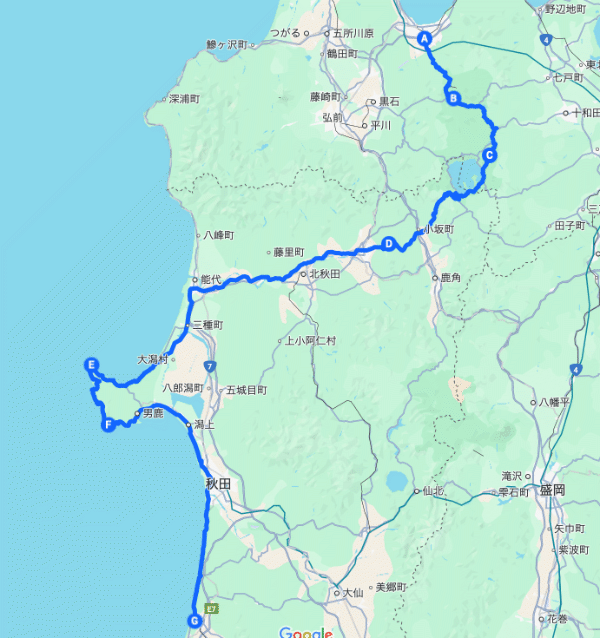

この日のルート

八甲田へ

8月23日朝、青森のホテルを出発。国道103号でひとまず八甲田山の懐に登っていく。以前、八甲田登山の際にバスで通った道なので、カーブの状況や高低差についてはある程度わかっている。冬は豪雪の酸ケ湯温泉を過ぎて、笠松峠を越え、奥入瀬渓谷の下流部に下っていく。ブナ林の美しい樹林帯の中の道路はとても気持ちがいい。朝なので対向車もほぼ皆無だし、同じ方向に走る車もバイクもほとんど見かけない。

笠松峠

国道102号に合流して奥入瀬渓谷上流部に向かっていくが、車両は途中から渓流とは離れて国道102号に移ってしまう。以前(2012年7月)に奥入瀬渓谷を歩いた時には、渓谷沿いの道路が一般車両にも開放されていたが、どうやら車の流れを奥入瀬から分離する動きが出ているようだ。渓谷美を堪能しながらゆっくり流せるかなと思いながらここまで来たのだが、残念なことに山の中の傾斜だけはきついバイパス道路が国道102号だった。そしてたどり着いたのは十和田湖の外輪山の稜線。ここから十和田湖の湖面までつづら折れで下っていく。最初はずっと下に見えた湖面がみるみる近づいてきて、同じレベルになった。子ノ口で以前の奥入瀬渓谷と絡んでいる国道103号と合流する。

十和田湖畔の泥

だが、湖畔道路にはあちこちで水が流れていて、単なる「洗い越し」なら水に濡れるだけだからいいのだが、細かな泥と混じって茶色い水が道路上にあふれている場所があちこちに出てきた。前日に雨がかなり降ったのかどうかは不明だが、路面が乾いていても泥が路面に付着している箇所もあり、想像するに常時外輪山からしみ出てきた水が細かな粒子の泥を伴って路面を流れているのではないかと思えてきた。避けられる泥水はなるべく回避するが、限界である。子ノ口から宇樽部(湖畔にキャンプ場がある半島つけ根部分)までのわずかな距離で、革パンツの下半分が泥で真っ白になってしまった。水が浸透しないライディングパンツでまだ救われたが、公衆便所のある駐車場にバイクを入れて濡らしたタオルで何度も拭かないと革パンツの泥は拭えなかった。もちろん、バイクはエンジン回りだけでなく全体の下半分が真っ白になっている。エンジンが熱いのですぐに拭くことはできず、しばらくはそのままだが、ツーリング全日程を通じてほとんど雨が降らなかったのに、この数キロで雨が降った時よりもひどいダメージを受けてしまった。後日栃木のアパートでバケツに水を汲んで洗車したが、それでも手の届かないところは泥が付着したままで、プロの手を借りないとバイクがキレイにはならなかった。これはショック。

わずかな距離でこの泥(泣)接近するともっと酷い

さよなら、忌まわしき十和田湖

いよいよ秋田へ(小坂・大館・北秋田・能代)

十和田湖畔を南岸まで抜けて、秋田県に入ってすぐ国道103号で発荷峠を通り、秋田県道2号で小坂町方面へ下っていく。音声ナビの「斜め右方向」を無視して下ったら、道の駅「こさか七滝」にたどり着いた。青森から走りずくめ(一度革パンツを拭いたが)で、けっこう疲れていたので休憩。道の反対側にある七滝を見に行き、飲み物を飲んだりして少し長く休憩した。

小坂町の七滝

両隣の車に比べると愛車は小さい・・

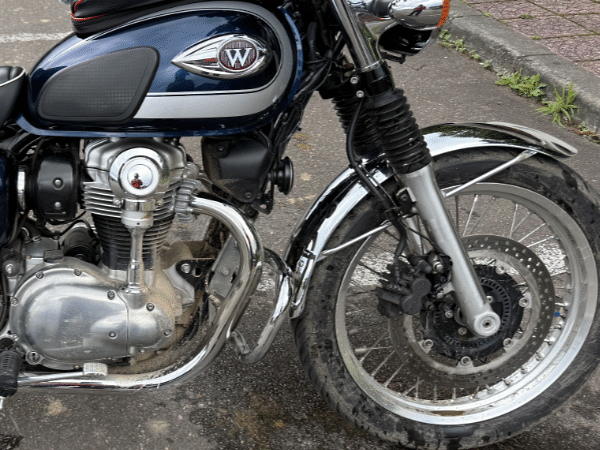

再出発。県道2号を戻りつつ、ナビが指示した砂子沢ダム方面に向かい、そのまま音声ナビを信じて走っていたら、無料共用されている秋田自動車道に乗ってしまった。大館南から先は有料区間になるので、再び国道103号に戻って西へ向かう。次の休憩は道の駅「たかのす・大太鼓の里」。北秋田市の道の駅だ。ここで、おそらく地元の人だろうと思しき250ccスクーターの横に駐車したら、よく日に灼けた白い無精ヒゲを生やしたおじさんが話しかけてきた。どうやらともに北海道から南下してきた途中ということがわかったが、そのおじさんの足元を見たらビーチサンダル。その脚までよく日に灼けている。こんな普段着で気楽に北海道行って戻ってきたのかと思うとおかしくて仕方ない。少し向こうに、改造したおしゃれなバイクで乗りつけた若い女性がいて、私が話していた白ヒゲのおっさんが声をかけた。彼女は地元民で、仲間と待ち合わせして走りに行くところのようだ。お仲間はハーレーに乗っているらしいが、彼女が乗っているバイクはエンジン形状からカワサキWである。エンジン脇にべベルギアタワーがあるのですぐにわかる。元はW400で排気量は400ccらしいが、大きなホイールを着けているので、車検はどうするの?と聞くと、度ごとにノーマルに戻さないと車検が通らず苦労しているとのこと。大変だなあ・・私ならそれが面倒でずっとノーマルにして乗ると思う。

何もない干拓地から男鹿半島へ ラッキーな昼食

正午を回り、再びバイクに乗る。能代でも無料高速に誘導されそうになったがそれを振り切り、三種町から大潟町に入って八郎潟の広大な干拓地の中を走る県道42号で南下した。だがもう13時を過ぎている。このまま男鹿半島に入ると昼食にありつけない可能性も出てくる。国道101号を走っていたら、男鹿半島に本格的に入る直前に「浜のそば」というのぼりを発見。Uターンして路地を入ってみたら、普通の民家のようなところに蕎麦屋があった。海岸沿いで本格的蕎麦屋というのは珍しいし、何となく雰囲気が合わないような気がするが、ここで食べてしまおうと思って暖簾をくぐり声をかけた。だが見渡すと座敷で食べるみたいだ。私は編み上げブーツを履いているので、時間のかかるブーツの脱ぎ履きはあまりしたくない。そこで、外で食べるわけには行かないだろうかと相談したのだが、気楽に応じてくださり、折畳み長机と折畳み椅子を玄関先に出してもらって食べることになった。室内だろうと屋外だろうとそこまで気温が変わるわけではなさそうだ。十割もりそば大盛りを注文、すると野菜てんぷら3点と、いぶりがっこがおまけで付いてきた。サービスらしい。14時閉店のところ30分前に飛び込むことができ、蕎麦自体も美味しかったし、言うことはない。しかも後から調べたら土日のみ営業ではないか。これはラッキーだった。

浜のそばの店先

十割盛りそば大盛り(てんぷらといぶりがっこのサービス付き)

男鹿半島とババヘラアイス

入道崎灯台

再びバイクにまたがり、県道85号で入道崎に達するが、灯台も小さければ駐車場に面してお土産店、飲食店が並んでいるのでほとんどポイントを経由したという程度しか感慨はなく、まもなく海岸線に沿って南下。男鹿水族館のあたりだけは観光客が集中していたが、あとは道路も休憩所も空いていて、戸賀湾展望公園で少し休憩。

戸賀湾展望公園から男鹿水族館と日本海

さらに南下してゴジラ岩でも停車してみたが、そろそろこれで自然の景勝地は終わりだ。あとは単調な海岸線に沿って男鹿市・秋田市・由利本荘市と数十キロ南下しないといけない。移動モードになって無心で走り始めたとき、海岸沿いの鵜ノ崎海岸公園駐車場の入口にパラソルとおばさんを発見!ババヘラアイスの立ち売りだ。もともと、うっすらと秋田の一般道を走りながらババヘラアイスを買って食べたいとうっすら思っていた。しかし出会うのはなかなか難しいもので、観光地の駐車場は営業許可の関係で難しそうに思えていた。ここで見つけるとは・・バイクを駐車場にいれ、売り子のおばさんに「ようやく見つけました〜」と言って近寄り、1つ注文する。あっというまに白とピンクのアイスがカップに塗り付けられ、ババヘラアイスが手渡された。すぐ溶けるから気をつけて、と言われ、慌てて食べる。確かに溶けるのは早い。口の中が冷たくなりながら、ババヘラアイスを食べられた喜びに満ちていた。実はその後由利本荘にたどり着くまでに海岸沿いの駐車場でもう一人売り子のおばさんを発見したのだが、2回目のアイスは買い求めなかった。

ババヘラアイス(作成過程は末尾の動画でご覧下さい)

単調な直線道路を移動

あとは単調な海岸線に沿った道路を南下するのみ。男鹿市を過ぎて立派な道路になった国道101号から県道56号、国道7号と走りつないでいく。燃料計も警告灯が点灯したので、給油。青森からちょうど300km、11.28L。価格は169円/Lだった。由利本荘の国道沿いホテルに着いたのは17時ころ。距離を走った割には早く着いたと思う。信号が少ないおかげである。ホテルの立地が市街地から離れているので、夕食はホテル内のレストランで済ませる。明日は朝イチで鳥海ブルーラインである。

2025東北縦断ソロツーリング③

2025/08/29 Fri Filed in: バイクツーリング

フェリーターミナルへ

8月22日、いよいよ北海道を後にして青森県に渡る。津軽海峡フェリーで函館から大間へ渡り、下北半島をyの字のように走っていく予定だ。ホテルから函館〜大間のフェリーターミナルまではバイクで約10分、出航は9:10だし、自分自身がいつまでも寝ていられる体質ではないので、余裕だろうと高を括っていた。だが、予約完了メールをもう一度確認していたら、出航70分前にはチェックインを済ませろと書いてある。繁忙期は80分前だと。盆過ぎの平日、70分前にチェックイン済ませても暇で仕方ないはずだが、ホテルにいたとて何をするわけでもないので、荷物を積載して、8:00にはホテルを後にする。それにしても、ホテル裏の立体駐車場前屋外に駐車して一晩500円って、いくら敷地が狭いとはいえ、どうなんだろう?セキュリティはそれなりにあるかもしれないが、朝が強い雨だったら500円はバカ高いと感じるのではないだろうか?

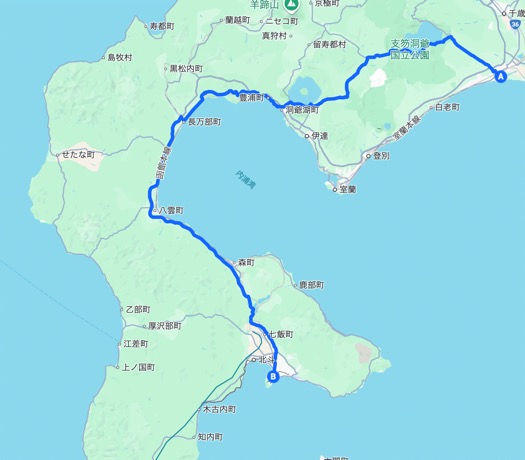

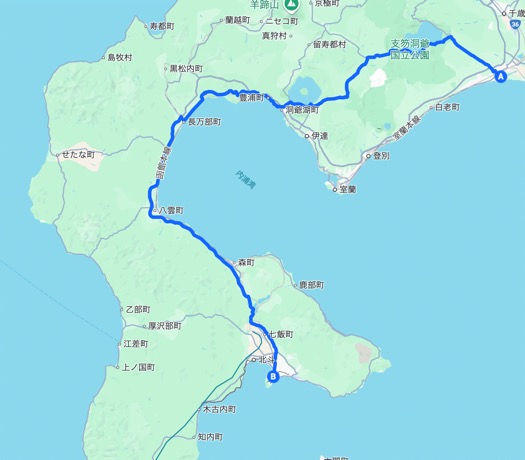

22日のルート(287km)

10分の走行の後、フェリーターミナル到着。出航前のバイク置き場は乗り込み口に近いコンクリート部分(下の写真の場所)だと案内されたので、そこにバイクを停める。出航60分前の8:10だ。当然まだ1台もバイクは停まっていない。ここでも自動チェックイン機を使って2種類の番号と電話番号を入力するだけで簡単にチェックインは済んだ。ほぼ映画館と同じ手軽さ。あとは手持ちぶさただ。

フェリー乗船券(バイク=「特殊手荷物」だが、750cc以上は2,620円=それ以下との差額570円)人間はスタンダードクラスで2,780円

大間行きフェリー乗り場

大函丸に同乗したライダーたち

ようやくフェリーに乗るライダーたちが到着。自分が先頭なので後方のバイク全部は把握できていないが、10名くらいだろうか。私のすぐ後ろに並んだモンキー125の方は、普段は脚が悪くて杖を突いている。モンキーの座面もずいぶん下げたと言っていた。船内で杖を突いている姿を見た時、同一人物には見えなかったくらいだから、杖を突いて歩いているのに(先入観が強すぎる。失礼だ)バイクツーリングをされるというその精神が気高いと思う。自分が杖を突いて生活するようになった時、どうにかしてバイクに乗ろうと思うだろうか?その後ろはカワサキNinjaの男女ペア。女性はNinja400、男性はNinja650か?Ninjaシリーズでも、4気筒ラインのZX-6R、10Rなどのスーパースポーツと、Ninja400、650などの2気筒ライン(ツーリング向き?)の区別が全然つかない。Wみたいに個性的ならすぐわかるんだけど、昆虫顔のバイクはそれだけで見分けがつかない。少なくとも4気筒の甲高い音はしなかったなあ・・

船内の時間は1時間30分くらいなので、出航時はデッキに出て撮影などしていたが、あとは雑魚寝フロアでゴロッと横になっているだけ。あっというまに大間である。

函館山さようなら

大間から南へ

大間に着いてからは、国道338号で佐井村方面へ。仏ケ浦に向かう。ひとりのんびりツーリングし始めたら、前方に軽自動車が一台走っていることもあって、大間でコンビニに立ち寄っていたNinjaの男女が後ろに迫ってきた。だいたい60km前後で走っているので道を譲ることもないかとそのまま走っていたら、付かず離れず後方にいるので、前方の車がいなくなってからわずかな距離だけ3台の先頭になってしまった。後方からのプレッシャー、いやだなあと思いつつ、仏ケ浦の展望台で停止、バイクから少し離れる。Ninjaの男女もバイクを停めたので、どちらまで行くのかなど他愛のない会話を交わすが、お2人には展望台からは先に行ってもらうことにした。この日のうちに八戸と三陸海岸・竜泉洞を経由して盛岡まで行こうという猛者だ。最初は一定の距離をとって後方を走っていたが、まもなく2台のアベレージが上がり、工事による片側通行の信号で車1台を挟んで停止したのみで、そのまま国道338号で脇野沢方面に曲がっていった。

仏ケ浦海岸(展望台の1ヶ所からだけ見える)

Ninja400・650(運動性能はもちろんNinja)

むつ市から尻屋崎へ

私も本当は脇野沢までの屈曲路を走りたかったが、一日の走行総距離が長くなるので、脇野沢部分はカットして県道253号で内陸へ。川内町を通ってむつ市に出て、コンビニで休憩兼昼食。むつ市に来るとコンビニがロードサイドに見られるようになってくるが、ここは海上自衛隊・航空自衛隊の駐屯地があり、若い人が目立つ。コンビニに立ち寄る人も自衛隊関連の人たちだろう。むつ市街の北側を通り、県道6号で尻屋崎方面を目指す。ライダーは端っこへ行きたがる習性を持つ人たちが多いが、尻屋崎は昔から行きたかったところ。最果ての灯台と寒立馬は見てみたかった。

県道6号はまっすぐに伸びた北海道の道道のような道だ。信号もなく、快走ルートである。尻屋崎灯台が近づいてくると右手に大きな日鉄鉱業のプラントが見えてくるが、そこを過ぎたらすぐに尻屋崎のビジターセンターがあり、寒立馬が柵の中にいた。帰りに立ち寄ることにして、ひとまず灯台を目指す。馬の脱走を防ぐゲートを抜けて、3キロくらい進むと灯台だ。道路上には馬糞が落ちているが隠岐島(牛糞がそこかしこにある)のように無数にあるわけではなく、寒立馬の数はそこまで多くないのだろう。ただ、灯台前の放牧地でも寒立馬が草を食む様子は見られなかった。国の重要文化財となった尻屋崎灯台は入場・見学料が300円。迷わず150段くらいの螺旋階段を登る。階段が狭くてすれ違いがなかなか難しい。しかも最後の階段の段差が大きい。ようやく登った屋上からは周辺の海岸と陸地がよく見えて爽快だ。ゲートまで戻り、ビジターセンターの屋外にある柵の中の寒立馬を写真に収めた。

尻屋崎灯台

北海道を臨む

人の手が入っていない美しい海岸

寒立馬(かんだちめ)

半島東側を南下、そこで考えたこと

尻屋崎灯台から県道6号を戻り、県道172号、248号で南下し、再び国道338号に合流する。陸奥湾側ではなく、太平洋側を選択した。ここも北海道のようにひたすら信号機のない比較的まっすぐな道が伸びているが、道路の両脇が完全に樹林帯で、人家も見られなければ農地として開発もされていないのが気になってくる。下北半島は佐幕派の中心だった会津藩が明治政府によって改易・領地替えされた先の場所であり、わずか3万石に減封された斗南藩とされ、明治政府によって徹底的にいじめられた土地でもあるから、痩せた、農業に不向きな土地であることはわかる。しかし牧場すら存在しないのは気になる。

ここは東通村だ。東通原発の建設地であり、大間原発とともに建設途中でまだ発電は許されていない。東通原発の所有は東北電力と東京電力であり、東京にもこのはるか遠い原発から電気が供給される予定になっていることに驚く。そうなると、東通村には補助金が相当落ちているに違いなく、農業や畜産業がなくてもそれなりに予算は潤い、村民の仕事も下りてくることになっているのだろう。東通村の中心街、白糠が迫ってきても、西側は深い山が迫っていて、集落の周辺に広い農地が広がっているわけではない。樹林帯以外は荒地だ。さらに南下して六ケ所村に入ると、少しづつ景色が変化してきた。国道338号が内陸側に大きく湾曲すると、道路の東側には日本原燃の六ヶ所核燃料再処理工場の敷地が広がり、西側には石油備蓄タンク、いわゆる「メガソーラー」太陽光発電パネル、風力発電の風車が無数に立ち並んでいて、関連企業なども見られるようだ。そしてここも農地はほとんど見られず、上記のような施設が建ち並んでいるだけ。下北半島のくびれた部分のど真ん中に核燃料再処理施設があり、むつ市には核燃料廃棄物の中間貯蔵施設も設置されているので、さながら日本の原子力核燃料の終着点が下北半島になっている。このことは下北半島を実際に走ってみるまで強く意識していなかったことだ。不勉強を恥じたい。

半島横断で野辺地、夏泊半島へ

結局、走り繋いで休憩することなく野辺地町の海浜公園まで来てしまった。ところがこの公園にはトイレが見当たらず、休憩になりがたい場所だった。海水浴場は近くていいのだが・・まだ日暮れまでに2時間ほどあるので、気を取り直して夏泊半島を一周することにした。海岸沿いに県道243号、そして国道4号を使って夏泊半島の東のつけ根に到達。途中の無料駐車場でトイレに寄る。ここで国道4号に乗るとは感慨深い。県道9号で夏泊半島をほぼ一周して、再び国道4号で浅虫温泉を経て青森市のバイパスに乗る。直前に出光のガソリンスタンドがあったので給油。11.3L、347km走行。燃費は30.7km/L。

バイパスは国道7号であった。数キロ走って、7号と103号の交差点にある青森中央インターそばのホテルに到着。青森の友人に電話をして久しぶりに再開。ホテルに付属するレストランで食事して別れる。会話が弾んだし、私としては一人旅で会話する人もいないので嬉しかった。

これで明日からはフェリーの時間に関係なく、麻からライディングできる日になる。

この日の動画

8月22日、いよいよ北海道を後にして青森県に渡る。津軽海峡フェリーで函館から大間へ渡り、下北半島をyの字のように走っていく予定だ。ホテルから函館〜大間のフェリーターミナルまではバイクで約10分、出航は9:10だし、自分自身がいつまでも寝ていられる体質ではないので、余裕だろうと高を括っていた。だが、予約完了メールをもう一度確認していたら、出航70分前にはチェックインを済ませろと書いてある。繁忙期は80分前だと。盆過ぎの平日、70分前にチェックイン済ませても暇で仕方ないはずだが、ホテルにいたとて何をするわけでもないので、荷物を積載して、8:00にはホテルを後にする。それにしても、ホテル裏の立体駐車場前屋外に駐車して一晩500円って、いくら敷地が狭いとはいえ、どうなんだろう?セキュリティはそれなりにあるかもしれないが、朝が強い雨だったら500円はバカ高いと感じるのではないだろうか?

22日のルート(287km)

10分の走行の後、フェリーターミナル到着。出航前のバイク置き場は乗り込み口に近いコンクリート部分(下の写真の場所)だと案内されたので、そこにバイクを停める。出航60分前の8:10だ。当然まだ1台もバイクは停まっていない。ここでも自動チェックイン機を使って2種類の番号と電話番号を入力するだけで簡単にチェックインは済んだ。ほぼ映画館と同じ手軽さ。あとは手持ちぶさただ。

フェリー乗船券(バイク=「特殊手荷物」だが、750cc以上は2,620円=それ以下との差額570円)人間はスタンダードクラスで2,780円

大間行きフェリー乗り場

大函丸に同乗したライダーたち

ようやくフェリーに乗るライダーたちが到着。自分が先頭なので後方のバイク全部は把握できていないが、10名くらいだろうか。私のすぐ後ろに並んだモンキー125の方は、普段は脚が悪くて杖を突いている。モンキーの座面もずいぶん下げたと言っていた。船内で杖を突いている姿を見た時、同一人物には見えなかったくらいだから、杖を突いて歩いているのに(先入観が強すぎる。失礼だ)バイクツーリングをされるというその精神が気高いと思う。自分が杖を突いて生活するようになった時、どうにかしてバイクに乗ろうと思うだろうか?その後ろはカワサキNinjaの男女ペア。女性はNinja400、男性はNinja650か?Ninjaシリーズでも、4気筒ラインのZX-6R、10Rなどのスーパースポーツと、Ninja400、650などの2気筒ライン(ツーリング向き?)の区別が全然つかない。Wみたいに個性的ならすぐわかるんだけど、昆虫顔のバイクはそれだけで見分けがつかない。少なくとも4気筒の甲高い音はしなかったなあ・・

船内の時間は1時間30分くらいなので、出航時はデッキに出て撮影などしていたが、あとは雑魚寝フロアでゴロッと横になっているだけ。あっというまに大間である。

函館山さようなら

大間から南へ

大間に着いてからは、国道338号で佐井村方面へ。仏ケ浦に向かう。ひとりのんびりツーリングし始めたら、前方に軽自動車が一台走っていることもあって、大間でコンビニに立ち寄っていたNinjaの男女が後ろに迫ってきた。だいたい60km前後で走っているので道を譲ることもないかとそのまま走っていたら、付かず離れず後方にいるので、前方の車がいなくなってからわずかな距離だけ3台の先頭になってしまった。後方からのプレッシャー、いやだなあと思いつつ、仏ケ浦の展望台で停止、バイクから少し離れる。Ninjaの男女もバイクを停めたので、どちらまで行くのかなど他愛のない会話を交わすが、お2人には展望台からは先に行ってもらうことにした。この日のうちに八戸と三陸海岸・竜泉洞を経由して盛岡まで行こうという猛者だ。最初は一定の距離をとって後方を走っていたが、まもなく2台のアベレージが上がり、工事による片側通行の信号で車1台を挟んで停止したのみで、そのまま国道338号で脇野沢方面に曲がっていった。

仏ケ浦海岸(展望台の1ヶ所からだけ見える)

Ninja400・650(運動性能はもちろんNinja)

むつ市から尻屋崎へ

私も本当は脇野沢までの屈曲路を走りたかったが、一日の走行総距離が長くなるので、脇野沢部分はカットして県道253号で内陸へ。川内町を通ってむつ市に出て、コンビニで休憩兼昼食。むつ市に来るとコンビニがロードサイドに見られるようになってくるが、ここは海上自衛隊・航空自衛隊の駐屯地があり、若い人が目立つ。コンビニに立ち寄る人も自衛隊関連の人たちだろう。むつ市街の北側を通り、県道6号で尻屋崎方面を目指す。ライダーは端っこへ行きたがる習性を持つ人たちが多いが、尻屋崎は昔から行きたかったところ。最果ての灯台と寒立馬は見てみたかった。

県道6号はまっすぐに伸びた北海道の道道のような道だ。信号もなく、快走ルートである。尻屋崎灯台が近づいてくると右手に大きな日鉄鉱業のプラントが見えてくるが、そこを過ぎたらすぐに尻屋崎のビジターセンターがあり、寒立馬が柵の中にいた。帰りに立ち寄ることにして、ひとまず灯台を目指す。馬の脱走を防ぐゲートを抜けて、3キロくらい進むと灯台だ。道路上には馬糞が落ちているが隠岐島(牛糞がそこかしこにある)のように無数にあるわけではなく、寒立馬の数はそこまで多くないのだろう。ただ、灯台前の放牧地でも寒立馬が草を食む様子は見られなかった。国の重要文化財となった尻屋崎灯台は入場・見学料が300円。迷わず150段くらいの螺旋階段を登る。階段が狭くてすれ違いがなかなか難しい。しかも最後の階段の段差が大きい。ようやく登った屋上からは周辺の海岸と陸地がよく見えて爽快だ。ゲートまで戻り、ビジターセンターの屋外にある柵の中の寒立馬を写真に収めた。

尻屋崎灯台

北海道を臨む

人の手が入っていない美しい海岸

寒立馬(かんだちめ)

半島東側を南下、そこで考えたこと

尻屋崎灯台から県道6号を戻り、県道172号、248号で南下し、再び国道338号に合流する。陸奥湾側ではなく、太平洋側を選択した。ここも北海道のようにひたすら信号機のない比較的まっすぐな道が伸びているが、道路の両脇が完全に樹林帯で、人家も見られなければ農地として開発もされていないのが気になってくる。下北半島は佐幕派の中心だった会津藩が明治政府によって改易・領地替えされた先の場所であり、わずか3万石に減封された斗南藩とされ、明治政府によって徹底的にいじめられた土地でもあるから、痩せた、農業に不向きな土地であることはわかる。しかし牧場すら存在しないのは気になる。

ここは東通村だ。東通原発の建設地であり、大間原発とともに建設途中でまだ発電は許されていない。東通原発の所有は東北電力と東京電力であり、東京にもこのはるか遠い原発から電気が供給される予定になっていることに驚く。そうなると、東通村には補助金が相当落ちているに違いなく、農業や畜産業がなくてもそれなりに予算は潤い、村民の仕事も下りてくることになっているのだろう。東通村の中心街、白糠が迫ってきても、西側は深い山が迫っていて、集落の周辺に広い農地が広がっているわけではない。樹林帯以外は荒地だ。さらに南下して六ケ所村に入ると、少しづつ景色が変化してきた。国道338号が内陸側に大きく湾曲すると、道路の東側には日本原燃の六ヶ所核燃料再処理工場の敷地が広がり、西側には石油備蓄タンク、いわゆる「メガソーラー」太陽光発電パネル、風力発電の風車が無数に立ち並んでいて、関連企業なども見られるようだ。そしてここも農地はほとんど見られず、上記のような施設が建ち並んでいるだけ。下北半島のくびれた部分のど真ん中に核燃料再処理施設があり、むつ市には核燃料廃棄物の中間貯蔵施設も設置されているので、さながら日本の原子力核燃料の終着点が下北半島になっている。このことは下北半島を実際に走ってみるまで強く意識していなかったことだ。不勉強を恥じたい。

半島横断で野辺地、夏泊半島へ

結局、走り繋いで休憩することなく野辺地町の海浜公園まで来てしまった。ところがこの公園にはトイレが見当たらず、休憩になりがたい場所だった。海水浴場は近くていいのだが・・まだ日暮れまでに2時間ほどあるので、気を取り直して夏泊半島を一周することにした。海岸沿いに県道243号、そして国道4号を使って夏泊半島の東のつけ根に到達。途中の無料駐車場でトイレに寄る。ここで国道4号に乗るとは感慨深い。県道9号で夏泊半島をほぼ一周して、再び国道4号で浅虫温泉を経て青森市のバイパスに乗る。直前に出光のガソリンスタンドがあったので給油。11.3L、347km走行。燃費は30.7km/L。

バイパスは国道7号であった。数キロ走って、7号と103号の交差点にある青森中央インターそばのホテルに到着。青森の友人に電話をして久しぶりに再開。ホテルに付属するレストランで食事して別れる。会話が弾んだし、私としては一人旅で会話する人もいないので嬉しかった。

これで明日からはフェリーの時間に関係なく、麻からライディングできる日になる。

この日の動画

2025東北縦断ソロツーリング②

2025/08/28 Thu Filed in: バイクツーリング

出発日(8月20日)

暑さがぶり返してきた。午後は関東各地で雷雨になる日が出てきた。出発が午後後半になるので、大洗までの高速上でゲリラ豪雨に遭うのはごめんだ。そのことがいちばんの心配事だったが、杞憂に終わって助かった。雨に降られず、首都高・常磐道・北関東道を使って2時間弱で大洗フェリーターミナルのバイク置き場に着いた。高速走りは好きじゃないが仕方ない。途中、友部SAでバイク駐輪場を数台で独占している同年代と思しきライダーたち7〜8人くらいに出くわしたが、案の定彼らも後から大洗に現れた。どうしていい歳して仲間とつるまないとバイクを走らせられないのだろう。SAの駐輪場を独占して恥じないってのはいい初老の男たちがすることなのだろうか?フェリーターミナルのバイク一時置き場は屋外で、ものすごく暑いので、フェリー乗り込み用の通路を逆に歩いてターミナル1階でチェックインを済ませ、あとはクーラーの効いた待合室で待機。フェリー乗り込み時に車検証を提示しなくてもチェックインができ、時代の流れを感じる。車検証の提示・確認についてはホームページにも掲載されているが、後から見返すとオートバイは免除されていることがわかった。早とちりで、車検証だけジプロックに入れて持ち歩いてきたのに、不要だったとは・・

乗船

乗船直前

18時、四輪に先駆けてバイクから船内乗り込み。フェリーに乗り込む時はいつもワクワクし、下船する時は一抹の寂しさを感じる。この日のバイクは総勢30台くらいか?船内ではバイク専用のブロックがあり、4台ずつ横に並べて停め、ハンドルロック、ギアをローに。出港後は車両デッキに来れないので積荷はすべて船室に持ち込む。バッグが大小3つ、ヘルメットは暑いけど持ちたくないので被ったまま。エレベーターは待ち時間が長いので、狭い階段で2階の車両デッキから5階の船室へ上がる。荷物が重く階段が狭いので苦労する。船室への案内は乗組員が親切にやっていて、間違いなくコンフォートクラスの船室(ベッドの蚕棚)にたどり着く。コンフォートの客はそこまで多くはない。私の向かい側も、上段も客はいなかった。

コンフォートクラス2段ベッド(階段の手前にも)右手奥のスペースは手すりにハンガーを掛けて乾燥させるのに好都合

入浴と夕食

荷物を置いて落ち着いたら、船内探索と汗を流すための風呂である。出港前に風呂に入れるのはありがたいが、皆同じ行動をするので混みがち。上がってすぐに食事に行くと混みそうなので、デッキに出てみたり、5階と6階の椅子に座って携帯のつながり具合を点検したりしてみた。屋外デッキが一番繋がるが、煙突の音が大きくて何も聞こえない。船内も、椅子があるのは沖に面した右舷にあり、左弦じゃないと陸と直接繋がれない。なかなか不利な条件だ。船内にはWi-Fiはない。Wi-Fiがあるとそこにみんながぶら下がり、速度が極端に遅くなるはずだ。何のメリットもないので、取り止めたそうだ。陸が見えれば、携帯の電波は繋がる。漁師は無線よりも携帯で連絡を取れるようにしている、ということはシーカヤックをやっていた時知った知識だ。まだレストランは混んではいたが、私が一人なので、一人用の椅子席に先に案内された。家族連れはテーブルが空かないと無理だ。ラッキー。食事はビュッフェ方式で、どうしても欲張ってしまう。船の揺れは穏やかで、備品がすべて鎖で繋がれているといった雰囲気もない。大型船って、揺れのピッチもロールもゆっくりなので、海況が良ければ普通のホテルと同じだ。横になって初めてゆっくりとした周期での揺れを感知する程度。

ビュッフェ形式の夕飯

食事が済んで携帯も圏外になってしまうと、やることがなくなって20時台に寝入ってしまった。夜中に何度か目は覚めるが、落ち着いて寝られた方だと思う。

生活感あふれてきました・・

洋上を楽しむ

翌日、海上は晴天である。おそらく三陸沖で、小高い山も見えていて屋外デッキなら電波も届く。再び陸地が見えなくなる津軽海峡沖では弱まるが、苫小牧入港1時間くらい前から電波を捕まえられるようになった。フェリーの速度はおそらく三陸沖で30ノット(約55km/h)前後、苫小牧が近くなって20ノット(約37km/h)くらいだろうか?

朝食

船内アナウンスで到着が30分早まって13時着の予定、しかし船外に車やバイクが出られるのは13時30分を予定、と言われる。もう昼食の提供はないので、12時にゼリーを流し込んで備える。

苫小牧入港、出発!(8月21日)

船内アナウンスにしたがい、また狭い階段を下りて、バイクに荷物をくくりつけ、ヘルメットを被って準備万端。だがバイクの下船は四輪車のあとだ。汗をかきながらようやく船外に出ると、30台のバイクが散り散りになっていく。すぐに路肩に止まって仲間と準備したりするバイクが多いが、私は単独だし、ルート設定も済ませて音声ナビをオンにしてあるので、音声に従って止まることなく苫小牧の街を西に向かって走り出した。苫小牧で給油するかどうか少し悩んだが、まだ東京〜大洗間の120kmしか走っていない。途中でガソリンスタンドを探すことにして、まずは日が高いうちに距離を稼ごう。

国道36号から276号へ。これでフェリーから一緒のルートのライダーは前後にいなくなった。私は支笏湖へ向かう。直線的な道路はいかにも北海道だが、両脇が森林で人家がない。前の車と車間距離を取ってはいたが、前の車が跨いだ路面にあおむけのエゾリスのご遺体発見。あわててご遺体を踏まないようにコースを変える。こういうことが二輪は多いので、前の車の車輪の間から何が出てくるか注視しないとうっかりまずいものを踏んでしまう。ぼーっと運転ができないのだ。国道475号で支笏湖南岸を走る。信号は1つもない。支笏湖の湖面がパーッと開けることもない。道路と湖面の間にわずかな樹林があるので、支笏湖が見えるのはちらちら、支笏湖の向こう岸の急峻な恵庭岳もちらほら。樹間から見えそうな場所にバイクを停めて、反対車線に渡って写真を撮影。恵庭岳は札幌オリンピックの滑降コースを切り開いたが、オリンピック後はまったく活用されることなく施設と索道は撤去され、閉鎖されたと言ういわく付きの山だ。この山、ものすごく急峻で、滑降コースを残しても一般スキーヤーが太刀打ちできるコースではなかっただろうなと思われた。

21日のツーリングルート

そのまま国道を進むと支笏湖と離れ、峠を越えて壮瞥町に入る。湖畔沿いの道道2号を走ると前方に有珠山、左手に昭和新山が見えた。ここには洞爺湖温泉街(有珠山噴火の時は避難対象にされた)があるので、支笏湖よりも観光地化されている。国道230号に乗り換えて海沿いの洞爺湖町に出て、国道37号で豊浦町へ。道の駅とようらでトイレ休憩し、ライディングで凝った身体をほぐした後、さらに国道37号を西へ。礼文華あたりでは海が見えず内陸に入るが、長万部町に入ると海岸沿いの直線道路になる。道内の車はものすごいスピードで2車線の右側をぶっ飛ばしていく。一瞬だけ私も新4号バイパスを走る時と同じくらいのスピードを出した。しかし捕まるのは得策ではないので、制限速度+10kmで他の車の流れに乗る。国道沿いのかにめしレストランには廃れたものもあり、寂寥感がある。かにめし買って函館で夕食にしようかと考えたが、長万部駅前のかにめしドライブインに立ち寄る余裕なく通過。長万部ICから高速に乗ろうと考えてもいたが、乗るならガソリンタンクを満タンにしてから乗りたいと考えているうちに結局八雲町まで来てしまった。そこでENEOSのスタンドを左側に見つけ、アプリ利用で現金使わず給油。これが一番時間を短縮できる。その後そのまま国道5号を走っても大して時間は変わりそうになかったが、落部ICから大沼公園まで高速に乗る。突然シカが飛び出してきてもおかしくない高速道路だった。大沼公園からはまたバイパス化した国道5号で七飯町、函館市街へ。ジャンクションがあって、新外環状道路(国道278号)で赤川ICまで走り、一般道へ下りる。ずっと函館山が遠くから近づいてきて、いい感じだ。あとは道道347号で五稜郭近くの松前通りとの交差点で本日のライディング終了。約250km。到着は18時30分、日暮れだ。バイク駐輪場は立体パーキングの脇(屋外)、そこで一泊500円かかるんだと。屋根付きならともかく、ちょっと高いのでは?

この日のツーリング動画と函館山の様子

陽が暮れて、夕飯を食べるか函館山に行ってみるか迷ったが、後者を選択。市電で五稜郭公園から十字街まで乗り、坂道を上ってロープウェイ乗り場へ。往復料金でロープウェイに乗り込んでしまうが、下りは60分待ちだという。山頂に着いてから、ものすごい人が下りロープウェイを待っているのを見て後悔する。とりあえず一方通行の人の流れに乗って、展望台から夜景を見て、どうやって山を下りようか思案する。最悪タクシーでもいいかと思いつつ、駐車場の方へ歩いていったら、20:30山頂発の最終バスがちょうど出るところだ。Suicaをタッチして乗り込み、立ちっぱなしだが通路でつづら折れを下った。バス内の周囲はほとんど中国人観光客だった。十字街まで下りて、前降りの通路をかき分けて無事下車。あとは平和に市電に乗ってホテルにもどる。もう21時なので、北海道のコンビニ、セイコーマートで弁当を買って夕食とする。

暑さがぶり返してきた。午後は関東各地で雷雨になる日が出てきた。出発が午後後半になるので、大洗までの高速上でゲリラ豪雨に遭うのはごめんだ。そのことがいちばんの心配事だったが、杞憂に終わって助かった。雨に降られず、首都高・常磐道・北関東道を使って2時間弱で大洗フェリーターミナルのバイク置き場に着いた。高速走りは好きじゃないが仕方ない。途中、友部SAでバイク駐輪場を数台で独占している同年代と思しきライダーたち7〜8人くらいに出くわしたが、案の定彼らも後から大洗に現れた。どうしていい歳して仲間とつるまないとバイクを走らせられないのだろう。SAの駐輪場を独占して恥じないってのはいい初老の男たちがすることなのだろうか?フェリーターミナルのバイク一時置き場は屋外で、ものすごく暑いので、フェリー乗り込み用の通路を逆に歩いてターミナル1階でチェックインを済ませ、あとはクーラーの効いた待合室で待機。フェリー乗り込み時に車検証を提示しなくてもチェックインができ、時代の流れを感じる。車検証の提示・確認についてはホームページにも掲載されているが、後から見返すとオートバイは免除されていることがわかった。早とちりで、車検証だけジプロックに入れて持ち歩いてきたのに、不要だったとは・・

乗船

乗船直前

18時、四輪に先駆けてバイクから船内乗り込み。フェリーに乗り込む時はいつもワクワクし、下船する時は一抹の寂しさを感じる。この日のバイクは総勢30台くらいか?船内ではバイク専用のブロックがあり、4台ずつ横に並べて停め、ハンドルロック、ギアをローに。出港後は車両デッキに来れないので積荷はすべて船室に持ち込む。バッグが大小3つ、ヘルメットは暑いけど持ちたくないので被ったまま。エレベーターは待ち時間が長いので、狭い階段で2階の車両デッキから5階の船室へ上がる。荷物が重く階段が狭いので苦労する。船室への案内は乗組員が親切にやっていて、間違いなくコンフォートクラスの船室(ベッドの蚕棚)にたどり着く。コンフォートの客はそこまで多くはない。私の向かい側も、上段も客はいなかった。

コンフォートクラス2段ベッド(階段の手前にも)右手奥のスペースは手すりにハンガーを掛けて乾燥させるのに好都合

入浴と夕食

荷物を置いて落ち着いたら、船内探索と汗を流すための風呂である。出港前に風呂に入れるのはありがたいが、皆同じ行動をするので混みがち。上がってすぐに食事に行くと混みそうなので、デッキに出てみたり、5階と6階の椅子に座って携帯のつながり具合を点検したりしてみた。屋外デッキが一番繋がるが、煙突の音が大きくて何も聞こえない。船内も、椅子があるのは沖に面した右舷にあり、左弦じゃないと陸と直接繋がれない。なかなか不利な条件だ。船内にはWi-Fiはない。Wi-Fiがあるとそこにみんながぶら下がり、速度が極端に遅くなるはずだ。何のメリットもないので、取り止めたそうだ。陸が見えれば、携帯の電波は繋がる。漁師は無線よりも携帯で連絡を取れるようにしている、ということはシーカヤックをやっていた時知った知識だ。まだレストランは混んではいたが、私が一人なので、一人用の椅子席に先に案内された。家族連れはテーブルが空かないと無理だ。ラッキー。食事はビュッフェ方式で、どうしても欲張ってしまう。船の揺れは穏やかで、備品がすべて鎖で繋がれているといった雰囲気もない。大型船って、揺れのピッチもロールもゆっくりなので、海況が良ければ普通のホテルと同じだ。横になって初めてゆっくりとした周期での揺れを感知する程度。

ビュッフェ形式の夕飯

食事が済んで携帯も圏外になってしまうと、やることがなくなって20時台に寝入ってしまった。夜中に何度か目は覚めるが、落ち着いて寝られた方だと思う。

生活感あふれてきました・・

洋上を楽しむ

翌日、海上は晴天である。おそらく三陸沖で、小高い山も見えていて屋外デッキなら電波も届く。再び陸地が見えなくなる津軽海峡沖では弱まるが、苫小牧入港1時間くらい前から電波を捕まえられるようになった。フェリーの速度はおそらく三陸沖で30ノット(約55km/h)前後、苫小牧が近くなって20ノット(約37km/h)くらいだろうか?

朝食

船内アナウンスで到着が30分早まって13時着の予定、しかし船外に車やバイクが出られるのは13時30分を予定、と言われる。もう昼食の提供はないので、12時にゼリーを流し込んで備える。

苫小牧入港、出発!(8月21日)

船内アナウンスにしたがい、また狭い階段を下りて、バイクに荷物をくくりつけ、ヘルメットを被って準備万端。だがバイクの下船は四輪車のあとだ。汗をかきながらようやく船外に出ると、30台のバイクが散り散りになっていく。すぐに路肩に止まって仲間と準備したりするバイクが多いが、私は単独だし、ルート設定も済ませて音声ナビをオンにしてあるので、音声に従って止まることなく苫小牧の街を西に向かって走り出した。苫小牧で給油するかどうか少し悩んだが、まだ東京〜大洗間の120kmしか走っていない。途中でガソリンスタンドを探すことにして、まずは日が高いうちに距離を稼ごう。

国道36号から276号へ。これでフェリーから一緒のルートのライダーは前後にいなくなった。私は支笏湖へ向かう。直線的な道路はいかにも北海道だが、両脇が森林で人家がない。前の車と車間距離を取ってはいたが、前の車が跨いだ路面にあおむけのエゾリスのご遺体発見。あわててご遺体を踏まないようにコースを変える。こういうことが二輪は多いので、前の車の車輪の間から何が出てくるか注視しないとうっかりまずいものを踏んでしまう。ぼーっと運転ができないのだ。国道475号で支笏湖南岸を走る。信号は1つもない。支笏湖の湖面がパーッと開けることもない。道路と湖面の間にわずかな樹林があるので、支笏湖が見えるのはちらちら、支笏湖の向こう岸の急峻な恵庭岳もちらほら。樹間から見えそうな場所にバイクを停めて、反対車線に渡って写真を撮影。恵庭岳は札幌オリンピックの滑降コースを切り開いたが、オリンピック後はまったく活用されることなく施設と索道は撤去され、閉鎖されたと言ういわく付きの山だ。この山、ものすごく急峻で、滑降コースを残しても一般スキーヤーが太刀打ちできるコースではなかっただろうなと思われた。

21日のツーリングルート

そのまま国道を進むと支笏湖と離れ、峠を越えて壮瞥町に入る。湖畔沿いの道道2号を走ると前方に有珠山、左手に昭和新山が見えた。ここには洞爺湖温泉街(有珠山噴火の時は避難対象にされた)があるので、支笏湖よりも観光地化されている。国道230号に乗り換えて海沿いの洞爺湖町に出て、国道37号で豊浦町へ。道の駅とようらでトイレ休憩し、ライディングで凝った身体をほぐした後、さらに国道37号を西へ。礼文華あたりでは海が見えず内陸に入るが、長万部町に入ると海岸沿いの直線道路になる。道内の車はものすごいスピードで2車線の右側をぶっ飛ばしていく。一瞬だけ私も新4号バイパスを走る時と同じくらいのスピードを出した。しかし捕まるのは得策ではないので、制限速度+10kmで他の車の流れに乗る。国道沿いのかにめしレストランには廃れたものもあり、寂寥感がある。かにめし買って函館で夕食にしようかと考えたが、長万部駅前のかにめしドライブインに立ち寄る余裕なく通過。長万部ICから高速に乗ろうと考えてもいたが、乗るならガソリンタンクを満タンにしてから乗りたいと考えているうちに結局八雲町まで来てしまった。そこでENEOSのスタンドを左側に見つけ、アプリ利用で現金使わず給油。これが一番時間を短縮できる。その後そのまま国道5号を走っても大して時間は変わりそうになかったが、落部ICから大沼公園まで高速に乗る。突然シカが飛び出してきてもおかしくない高速道路だった。大沼公園からはまたバイパス化した国道5号で七飯町、函館市街へ。ジャンクションがあって、新外環状道路(国道278号)で赤川ICまで走り、一般道へ下りる。ずっと函館山が遠くから近づいてきて、いい感じだ。あとは道道347号で五稜郭近くの松前通りとの交差点で本日のライディング終了。約250km。到着は18時30分、日暮れだ。バイク駐輪場は立体パーキングの脇(屋外)、そこで一泊500円かかるんだと。屋根付きならともかく、ちょっと高いのでは?

この日のツーリング動画と函館山の様子

陽が暮れて、夕飯を食べるか函館山に行ってみるか迷ったが、後者を選択。市電で五稜郭公園から十字街まで乗り、坂道を上ってロープウェイ乗り場へ。往復料金でロープウェイに乗り込んでしまうが、下りは60分待ちだという。山頂に着いてから、ものすごい人が下りロープウェイを待っているのを見て後悔する。とりあえず一方通行の人の流れに乗って、展望台から夜景を見て、どうやって山を下りようか思案する。最悪タクシーでもいいかと思いつつ、駐車場の方へ歩いていったら、20:30山頂発の最終バスがちょうど出るところだ。Suicaをタッチして乗り込み、立ちっぱなしだが通路でつづら折れを下った。バス内の周囲はほとんど中国人観光客だった。十字街まで下りて、前降りの通路をかき分けて無事下車。あとは平和に市電に乗ってホテルにもどる。もう21時なので、北海道のコンビニ、セイコーマートで弁当を買って夕食とする。

2025東北縦断ソロツーリング①

2025/08/28 Thu Filed in: バイクツーリング

先日、南東北3県のツーリングに行ったばかりだが、今度は単独で北東北を中心とした縦断ツーリングをやって、無事帰ってきた。岩手県だけは行かれなかったが、涙を飲んで次の機会に回すことにした。

なぜ東北にこだわるか

東北は南北に長く、広い。6県によって構成されていて、各県に特色がある。最南の福島県は東京から距離も近く、頻繁に行くようにしているが、有名な山岳道路の他にも、交通量が少ない、バイク向きの無名の県道や市町村道が豊富にある。福島県以北の東北各県も同様だろう。特に青森県の下北半島は本州の果て、一度も踏み込んだことがない。信州と同様にマイナーな屈曲路をルート選択すれば、東北ツーリングは面白い。長く加曽利隆さんがツーリングマップルの情報を更新してきたことからも、東北はベテラン向きといったイメージが私の中では強い。盛夏でなければ、あちこちの個性的な温泉に浸かってみるのもいいだろう(今回は温泉は立ち寄っていない)。

南北に長い東北地方

今回の東北へのアプローチ

さんふらわあへの乗船を待つ

アプローチは、北海道から。「北海道のツーリングが憧れ」、「北海道ツーリングに魅せられている」という方々には申し訳ないが、私は北海道でのツーリングにそこまで関心が強いわけではない。直線的でおおらかな道路を走っていると、生あくびが出て飽きてしまう。高速道路が好きではないのと理由は共通している。大洗からフェリーで苫小牧に渡るが、おそらく大半のライダーが向かう方向には背を向けて一路函館を目指し、翌日午前中には下北半島に上陸する。そういう変則的な計画で東北を縦断した。自走で北東北の果てを目指すのは時間と気力が足りないのである。

宿泊をどうするか

宿泊はすべてビジネスホテルを事前予約した。若い頃だったらキャンプツーリングが基本、気に入ったキャンプ場がなかったり、疲れた時は駅前旅館に飛び込む、というツーリングが主体だったが、もう年齢も高い。キャンプ道具を積み込むとものすごい量になり、走り自体を楽しめない。キャンプ場ですら現在は予約が必要だったり、バイクでテント持ち込みでもサイト料が全般的に高い。いまどき、飛び込みのキャンプ場はいきなり行って宿泊できるだろうか?そもそも15時前後にはキャンプ場を決めてそこへ行かないとならないし、夕飯作りの時間も考えないといけない。走りの時間をそれだけ削ぐことになる。東北は標高もそこまで高くないので、暑くて安眠も難しい。疲れを残さないためには宿泊に金を出したい。ホテルは、専門サイトで予約が容易で、バイクの駐輪場にも一定の理解があり、面倒ならば夕食もホテル内で摂れるルートインが基本。会津若松だけは最近ルートインに宿泊したことがあるので、地元資本のホテルにした。

走るルートは、なるべく国道、県道などの一般道。4号、7号、13号など幹線国道は計画からなるべく外す。逆に3ケタナンバーの国道以下は興味が湧くルートである。できれば大型トラックなどが走れない狭い県道がベストである(国道294号などは大型の交通量が多い)。ただし、東北へのアプローチの北海道では、午後だけで苫小牧〜函館(約250km)を移動しなくてはならないので、時間的に厳しくなったら高速は最小限使う。そういう自己ルールだ。

持ち物

サイドバッグ(片方9.5L)には簡単な工具類とウエス、上下レインウェア、レイングローブなどシートバッグとしての45Lダッフルは、4箇所のループにカラビナを付け、下からバンジーコードさらにロックストラップを掛ける。ロックストラップを外せばファスナーでバッグのフタが開くダッフルバッグの底面にはプラ段ボールを入れている

荷物は、南東北ツーリングと基本的には同じ。前回の反省を生かし、夜間の雨に備えてバイクのハーフカバーを購入。ただし雨が降る予報がなかったので一回も被せなかった(23日の朝方だけ激しい雨が降り、屋根の下に停めたバイクの右半分に水滴がついていた)。また、ダメになったゴアテックスオーバーソックスの代わりを安く買ったが、これも雨天走行がなく使わなかった。衣類も、速乾性のコンプレッションロングTシャツ(プロテクターベストの下に着る)、モンベルのメッシュハーフパンツ下着(ジオラインニーロングタイツ)、ヘルメットの中での汗を吸収するインナーキャップ、インナーグローブなどはホテルの洗面所で洗濯したので、予備を着用しなくても済んだ。ロングTシャツを干すために100円ショップで買った折りたたみハンガーは役に立った。非常食としてカロリーメイトとゼリーを持って行ったが、フェリー内での最後の昼食に一部を食べただけ。でも無駄な荷物を持って行ったという感覚はない。荷物は、45Lのダッフルバッグ(シートゥサミット)に替え衣類、雨用シールドスプレー、予備(グローブ、インナーキャップ、インナーグローブ)、薄手サンダル、バイクハーフカバー、ダッフルバッグに被せるザックカバー、充電用品、iPad mini、セーム皮、身だしなみセットなどを入れ、タンクバッグに保冷水筒、アクションカメラ、外部マイク、予備バッテリー、モバイルバッテリーなど。釣り用ウエストバッグ(ウエストベルトと斜め掛けストラップの併用で身体に密着)に財布の入ったサコッシュ、Bluetoothイヤホン、リーディンググラス(老眼鏡ね)、マイクロファイバークロス、ツバの折れるキャップなどを入れた。ウエストバッグには肩が凝らないよう重いものは入れないようにした。財布にはあらかじめチャージしたSuicaを入れておいて、コンビニなどでの決済に使った。ガソリンはなるべくアプリ利用で入れたかったが、タイミングよくアプリを入れている系列のスタンドに出くわすとは限らなかった。

事前の走行計画

フェリーは夕方便(さんふらわあ・ふらの)。暑い午後に茨城県大洗まで移動しなくてはならない。一般道では埒が開かないので、この時は常磐道ないし東関東道を使って時間に余裕を持たせるようにした。今や、北関東道も併用すればターミナルは都内から1.5時間である。

さんふらわあのコンフォートクラス

フェリーが苫小牧港に着くのが翌日13時30分なので、下船後直ちに苫小牧から函館に向かう。ただし、最初から最後まで高速移動は味気なさすぎるので、支笏湖・洞爺湖の南岸を通る一般道で移動し、噴火湾沿いの国道で長万部あたりまでは一般道を走る見込みを持っていた。夕方函館に着ければ、函館山くらいは行かれそうだ。翌日の大間行きフェリーは9時10分発だ。

津軽海峡フェリー 大函丸

大間に渡る2日目は、仏ヶ浦の屈曲路を通って脇野沢(実際にはカット)を経由してむつ市を通り、尻屋崎へ。そのまま交通量が少なそうな太平洋側を南下して、六ヶ所村から野辺地町へ。時間があれば夏泊半島を周回して青森中央インターそばで泊。青森の昔からの友人に会うのも楽しみ。

3日目。青森を朝出て、八甲田、奥入瀬、十和田湖を経て秋田県へ。秋田県では男鹿半島に行きたいので、岩手県は通れなくなる。大館市から男鹿半島あたりでババヘラアイスを見つけられれば最高だ。この日は秋田からまっすぐ南下して由利本荘で泊。由利本荘で泊まることにしたのは、朝イチで鳥海ブルーラインを走りたいからだ。

4日目。山形県に入ったら、庄内平野で幹線道路を使わずに月山の南の六十里越を通りたい。山形県南部から福島県会津地方に入るには、いったん福島市へ出て吾妻スカイラインを使う(遠回りで非現実的)、白布温泉への県道2号で白布峠を越えて桧原湖北岸に降りる、国道121号(大峠道路)で喜多方に入る、以前、笹川流れからの帰りに使った山形県道378号で飯豊連峰の東側の飯豊トンネルを越えるといったルートがある(実は林道であれば、五枚沢林道や綱木峠もある。どっちもオフロードバイクで踏破済)。できれば最近通ってなくて、トンネルが少ない道がいいので、白布峠で会津入りだ。この日は会津若松の泊まったことがない安ホテルで泊。

5日目。翌日は無理すれば東京まで帰れるが、やはり最後は栃木県北部の別宅アパートに転がり込むことにする。ホテルより不便だが、広くて洗濯もできて気楽だ。

6日目、最終日は栃木県北部から東京までのいつも走っている道で帰れる。船中1泊、陸で5泊、計6泊7日でコンプリート。高速を使わずに一日中走っての限界は300km前後になるが、中3日間はそういう走りになる。最後にその半分程度、ないし3分の2の距離で抑えて帰宅する。南に行けばそれだけ暑くなるので、悪くない選択だ。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございます。初日の出発の様子とフェリーのデッキ上の風景をYouTube動画にしました。よろしかったらご覧下さい。

2025南東北3県ツーリング(まとめと今後の展望)

2025/08/11 Mon Filed in: バイクツーリング

南東北ツーリングの最終日の様子と、まとめです。

・8月8日(栃木県北部の別宅〜茂木町〜江戸川右岸道路〜自宅)

茂木町の山間部 棚田の中の細道で

朝、先に出発する吐月工房氏を見送って部屋の掃除と若干の洗濯を済ませ。8時30分前に別宅発。この日も高速は使わず、すべて下道で途中茂木町の屈曲路を楽しみながら帰る。ボーッとしていて馬頭温泉方面に向かってしまったため、那珂川左岸を走って県道29号、274号で大木須へ。274号沿いは木陰で道の脇を沢が流れているのでとても涼しい。天然のクーラーに勝るものなし。木須川を渡って茂木町は往路とは違って丘越えの町道を走って那珂川を再び越えて茂木駅へ。トイレに寄って、あとははが野グリーンコリドール、益子駅、県道41号で茨城県桜川市へ。もう木陰も沢もなく、ひたすら我慢して江戸川右岸道路を目指す。設定した時には野田橋のひとつ上流の宝珠花橋で江戸川を渡るルートになっていたのに、いつのまにかナビがルート変更して、一番渡りたくない野田橋で江戸川を渡ることになってしまい、東武アーバンパークライン(東武野田線)の愛宕駅あたりから野田橋までノロノロ運転の車列をすり抜けでパス。もう熱が体内に籠って危ない状態に近づいていることがわかるので、渋滞にハマっておとなしくするよりはそちらを選択した。野田橋を無事渡ってからは江戸川右岸道路を快走して、小岩で給油、エストレヤを停めてある駐車場へ。パンク修理キットをエストレヤのサイドバッグに戻し、自宅に立ち寄って後部シート上のダッフルバッグを玄関先に置いてからW800を駐輪場へ。無事12時台に戻すことができた。

・ツーリング総括と展望

総距離1,262km。すべて一般道。高速料金は1円たりとも発生していない。 こんな距離を走りきったのは若いころに鳥海山周辺までもっぱら未舗装林道を走り繋いでキャンプツーリングをした時以来だろうか?もうすぐ高齢者の仲間入りをする男が走る距離ではないが、まだ走れる体力があるならやっておきたいツーリングだった。

持ち物

今回の持ち物の反省として、アンダーウェア(おたふく手袋製の長袖冷感コンプレッションタイプ)の洗濯はホテルで手洗いしていたので、着替えをやや持ちすぎた。いつも縦走登山でやらかすことだ。だが、着替えが足りなくなるよりはマシだ。雨具については、レインウェアとオーバーグローブはよかったが、ゴアテックスのオーバーソックスは経年劣化が激しく、別宅に戻ったら内側のシームテープがすべて剥がれて粉状のものがあらわれていた。これはもう使えそうにない。もっと安いものでいい。目星をつけ、おたふく手袋のオーバーソックスがまもなく手元に届く予定。ヘルメットのシールドに付く水滴を走行風ではね飛ばすことも必要だろう。これも撥水剤を入手する。あとは夜間に掛けておくバイクのハーフカバーが欲しい。フルサイズのバイクカバーは嵩張るので持ち運びに苦労するが、とりあえずバイクのシートとサイドバッグを雨で濡れないようにするには便利だ。薄手のサンダルは重宝した。特にライディングブーツはごついので、夜の散歩に必要になる。熱中症対策として濡れタオル(化繊のもの)は不可欠。そして他の電気仕掛けのものは不要。音声ナビのシステムは、有線イヤホンのマイクを使ってSiriにナビをさせている。ハンドルにはイヤホンマイクの作動とSiriへの意思伝達ができるBluetoothスイッチ(TUNAI BUTTON)を取り付けている。Siriに命令する場合はこのボタンの右を長押しすれば、"Hey Siri"と言わなくてもイヤホンマイクから命令が有線で行くしくみだ。ところがイヤホンのマイクが2回壊れた(これは帰宅後、"Hey Siri"とイヤホンマイクを通じて呼びかけたらiPhoneがコマンドに応答したので勘違いだったことがわかった。結局Bluetoothスイッチの電池が電力不足になっていたことが判明)。ツーリング中のできごとだったので慌てて急遽電器店でイヤホンを購入したが、予備のイヤホンは1つ持っていくべきだろう。本当はBluetoothボタンも予備が欲しいところだが、今まで使っていたボタンの在庫が切れている。そしてもっと信頼性の高い、丈夫なイヤホンが欲しい(これはいつもそう思っている)。

今後の予定

20日からは北東北を南下する単独ツーリングに出る予定。北東北はさすがに往復下道とはいかないので、フェリーで大洗から苫小牧まで行き、午後だけで函館まで250kmを半日以内で走る。高速はあまり使いたくないが、噴火湾沿いだけは高速を使うことになろう。 その翌日は下北半島に渡り下北半島を走って青森市内で宿泊予定。以後はまだ決めていない。おそらく、岩手県南部か秋田県南部で宿泊、その翌日に別宅泊となる予想。

・8月8日(栃木県北部の別宅〜茂木町〜江戸川右岸道路〜自宅)

茂木町の山間部 棚田の中の細道で

朝、先に出発する吐月工房氏を見送って部屋の掃除と若干の洗濯を済ませ。8時30分前に別宅発。この日も高速は使わず、すべて下道で途中茂木町の屈曲路を楽しみながら帰る。ボーッとしていて馬頭温泉方面に向かってしまったため、那珂川左岸を走って県道29号、274号で大木須へ。274号沿いは木陰で道の脇を沢が流れているのでとても涼しい。天然のクーラーに勝るものなし。木須川を渡って茂木町は往路とは違って丘越えの町道を走って那珂川を再び越えて茂木駅へ。トイレに寄って、あとははが野グリーンコリドール、益子駅、県道41号で茨城県桜川市へ。もう木陰も沢もなく、ひたすら我慢して江戸川右岸道路を目指す。設定した時には野田橋のひとつ上流の宝珠花橋で江戸川を渡るルートになっていたのに、いつのまにかナビがルート変更して、一番渡りたくない野田橋で江戸川を渡ることになってしまい、東武アーバンパークライン(東武野田線)の愛宕駅あたりから野田橋までノロノロ運転の車列をすり抜けでパス。もう熱が体内に籠って危ない状態に近づいていることがわかるので、渋滞にハマっておとなしくするよりはそちらを選択した。野田橋を無事渡ってからは江戸川右岸道路を快走して、小岩で給油、エストレヤを停めてある駐車場へ。パンク修理キットをエストレヤのサイドバッグに戻し、自宅に立ち寄って後部シート上のダッフルバッグを玄関先に置いてからW800を駐輪場へ。無事12時台に戻すことができた。

・ツーリング総括と展望

総距離1,262km。すべて一般道。高速料金は1円たりとも発生していない。 こんな距離を走りきったのは若いころに鳥海山周辺までもっぱら未舗装林道を走り繋いでキャンプツーリングをした時以来だろうか?もうすぐ高齢者の仲間入りをする男が走る距離ではないが、まだ走れる体力があるならやっておきたいツーリングだった。

持ち物

今回の持ち物の反省として、アンダーウェア(おたふく手袋製の長袖冷感コンプレッションタイプ)の洗濯はホテルで手洗いしていたので、着替えをやや持ちすぎた。いつも縦走登山でやらかすことだ。だが、着替えが足りなくなるよりはマシだ。雨具については、レインウェアとオーバーグローブはよかったが、ゴアテックスのオーバーソックスは経年劣化が激しく、別宅に戻ったら内側のシームテープがすべて剥がれて粉状のものがあらわれていた。これはもう使えそうにない。もっと安いものでいい。目星をつけ、おたふく手袋のオーバーソックスがまもなく手元に届く予定。ヘルメットのシールドに付く水滴を走行風ではね飛ばすことも必要だろう。これも撥水剤を入手する。あとは夜間に掛けておくバイクのハーフカバーが欲しい。フルサイズのバイクカバーは嵩張るので持ち運びに苦労するが、とりあえずバイクのシートとサイドバッグを雨で濡れないようにするには便利だ。薄手のサンダルは重宝した。特にライディングブーツはごついので、夜の散歩に必要になる。熱中症対策として濡れタオル(化繊のもの)は不可欠。そして他の電気仕掛けのものは不要。音声ナビのシステムは、有線イヤホンのマイクを使ってSiriにナビをさせている。ハンドルにはイヤホンマイクの作動とSiriへの意思伝達ができるBluetoothスイッチ(TUNAI BUTTON)を取り付けている。Siriに命令する場合はこのボタンの右を長押しすれば、"Hey Siri"と言わなくてもイヤホンマイクから命令が有線で行くしくみだ。ところがイヤホンのマイクが2回壊れた(これは帰宅後、"Hey Siri"とイヤホンマイクを通じて呼びかけたらiPhoneがコマンドに応答したので勘違いだったことがわかった。結局Bluetoothスイッチの電池が電力不足になっていたことが判明)。ツーリング中のできごとだったので慌てて急遽電器店でイヤホンを購入したが、予備のイヤホンは1つ持っていくべきだろう。本当はBluetoothボタンも予備が欲しいところだが、今まで使っていたボタンの在庫が切れている。そしてもっと信頼性の高い、丈夫なイヤホンが欲しい(これはいつもそう思っている)。

今後の予定

20日からは北東北を南下する単独ツーリングに出る予定。北東北はさすがに往復下道とはいかないので、フェリーで大洗から苫小牧まで行き、午後だけで函館まで250kmを半日以内で走る。高速はあまり使いたくないが、噴火湾沿いだけは高速を使うことになろう。 その翌日は下北半島に渡り下北半島を走って青森市内で宿泊予定。以後はまだ決めていない。おそらく、岩手県南部か秋田県南部で宿泊、その翌日に別宅泊となる予想。

2025南東北3県ツーリング(後編)

2025/08/11 Mon Filed in: バイクツーリング

このエントリーに関する動画はのちほどアップします。

・8月6日(山形県天童市・尾花沢市〜銀山温泉〜宮城県大崎市・登米市・南三陸町・女川町・石巻市)

予定ルートマップ②

雨天ツーリングのいでたち

朝から雨。ホテルの玄関の屋根下に止めさせてもらえたので濡れるのは避けられるが、目の前の国道13号を走る車のロードノイズが激しい。雨だからレインウェアの上下と、オーバーグローブ、ブーツの中は普通の靴下の上にゴアテックス製の靴下(相当古いもの)を履いている。これで生半可なことでは濡れないはずだが、夏は体から出る水分が濡れたのと同じ効果を発揮する。レインウェアはモンベルのストームバイカー上下。ジャケットは袖口が二重になっているし,肘の上と腰のバタつきをおさえるベルクロが付いている。パンツも裾のバタつきをベルクロで押さえるしくみ。ロングツーリングでないと着ることはなかなかないが、今日は朝から雨だから着込む。非常に優秀なレインウェアだが、そのかわり蒸れる。

ミラーに引っかけたストームバイカージャケット後部シートとキャリアに乗せているのはシートゥサミットのダッフルバッグ45Lステンレスカラビナをループに引っかけて下からバンジーコードでX状に固定し、すぐに上部ファスナーを開けるようにしてある。上からかけるとファスナーを開けにくいただし、バッグが落ちないように走行中はロックストラップで上部から固定してある

オーバーグローブはテムレスの05overshell。カフが長く、ゴムヒモで絞れるようになっているので、レインウエアの袖口の二重構造の真ん中に入れると濡れないが,最上層に被せて絞っても何とか行けそう。

テムレス05overshiell 普通のメッシュグローブの上から

ゴアテックスの靴下は普通の靴下の上から履くタイプだが、それ自体を履く時とブーツを脱ぎ履きする時のストレスがある。ブーツ(No.145)が完全防水ではないために、一日中雨だとそれなりに滲みてくることへの対策がこのオーバーソックスである。夏は滲みてきた水で足が冷えることはまずないが、冬は有効だろう。ただ、古すぎてソックスの中のシームテープが全て剥がれ、粉状のものが内部に充満していた。20年以上前にこれを購入したきっかけは、テレマークスキーの革ブーツも同様の構造で、雪の中なので常時水分が滲みてくることに対する対策だった。長くプラブーツを履いているので、久しぶりに引っ張り出してみたが、今回の惨状でほぼ廃棄決定である。今ならもっと安くオーバーソックスは買い求めることができる。

おたふく手袋のオーバーソックス 2,500円弱だ

この日のルート

国道13号バイパスを北上し、尾花沢まで走ると交通量がかなり減った。国道347号、県道29号で銀山温泉へ。写真で見る川と温泉街を一目見たかっただけなのだが、狭い土地でバイクを止める程度の公共駐車場も見当たらず、かと言って遠くに止めて往復500円のシャトルバスに乗るのも濡れネズミのライダーとしては面倒で迷惑だと思われ、Uターンして国道に戻り、宮城県まで国道347号で山越えする。県境を越えるとなんとなく雨足が弱まってきたように思える。山形県とはこれでしばらくサヨナラだが、今回は雨続きでいいことがなかった。写真も動画も山形県内ではほとんど撮影できなかった。

銀山温泉手前の大正ろまん館駐車場 まだ雨が降り続いている

ここからシャトルバスが出る

宮城県を東へ 晴れてきた

加美町、大崎市と西から東に向かい、信号の多い大崎市内を走って国道108号に乗る。県道175号から土地勘なくわからない場所を音声ナビを頼りに走り(おそらく瀬峰から県道1号を使って長沼の南岸を経由した)、登米市の教育資料館(かつての登米高等尋常小学校跡)の目の前を通って北上川を越える。25年ほど前の夏、小牛田から路線バスでこの教育資料館へ来たことがあるが、もっとのんびりしたところにあったような気がする。

北上川下流はさすがにゆったりして長大な川だ。北上川の左岸を遡って国道398号で志津川へ。自動車専用道路を使えば早いのだろうが、面白みは欠けるのでこの3ケタ国道がいい。

志津川の南三陸311メモリアル(24年に開館した)

さんさん商店街に隣接している。見学はしなかった

南三陸の「さんさん商店街」で海鮮丼を食べようとしてその高額さに慄き、諦めてまた安い冷やしたぬき蕎麦を食べ、県道238号で女川方面に向かう。道路沿いの丘陵地を造成して海岸沿いにかつてあった集落が集団で海岸から津波の影響のない内陸の県道沿いに移住して「団地」を形成しているのが実感できた。 志津川までは雨がぱらついていたが、晴れ間も見えてきた。 旧大川小学校の津波遺構を見学する頃には夏空が戻ってきた。

大川小学校から女川・牡鹿半島へ

北上川河口から4kmほどの右岸に旧大川小学校の跡地、震災遺構が残されている。無料で外観を歩いて見学することができるのだが、津波の破壊力のすさまじさ、在校生のほぼ8割、教職員のほとんどが帰らぬ人になったことを思うと正視はできない。震災から15年近く経ってもこの周辺にはまったく人の生活の香りがしないことを考えると、北上川河口を襲った津波が残した影響は計り知れない。

旧大川小学校の津波遺構

しかし天気は好転した

旧大川小学校津波遺構の一部

やや重い気持ちで海岸線の狭い屈曲路を改良した国道398号で道の駅女川まで走って小休憩。塩サイダーを買って飲んだ。見知らぬおじさんから声かけられ、バイク2台ともレトロなバイクだなあと言われた。おじさんもエストレヤRSをW230に乗り換えたそうだが、あまり乗れていないとのこと。地方在住だとつい便利な四輪での移動が主になってしまうのかな?

石巻名物、塩サイダー(ここは女川だが・・)

前もって走ろうと思っていた県道270号、通称コバルトラインを走るといいよとおじさんから言われ、計画は正しかったとその気になって牡鹿半島尖端まで行ってから石巻へ行くことにする。しだいに雨雲が垂れ込めてはいたのだが、雨にたたられない幸運に期待して気持ちよく半島の尾根のワインディングを楽しんでいたら急に雨が降り始めた。これはパラパラ降る雨ではなさそうなので、再びレインウェアを路肩の木の下で着込む。革パンツの私はまたジャケットのみ。あまりに雨足が強くなってきたので、鬼形峠で半島最先端への南下を諦めて鮎川浜へ下り、県道2号で石巻へ向かう。万石浦を右手に見るころやや降りが弱くなり、給油を済ませて石巻のホテルにたどり着いたら雨はほぼ上がっていた。本当に雨に翻弄されるツーリングだ。近くのファミレスで食事を済ませてホテルに戻るころ、再び雨が降り出した。天気予報では翌日も午前中は雨、時間帯によっては降水量が多くなるとのことで意気消沈しながら夜を過ごす。

・8月7日(宮城県石巻・東松島〜太平洋沿岸を南下〜福島第一原発近辺〜阿武隈山地〜福島県棚倉町〜栃木県北部)

最初はこのような内陸ルートを計画。これも幹線国道を外しているので面白いかも?

現実には天気予報と走りながら見たい風景を考慮して変更したルート

EからHまでのルートが最高だった

雨の予報は嬉しいハズレ予報

朝の予報では朝から昼過ぎまでずっと雨、時間帯によっては1時間に5ミリなどという情報だったが、朝8時に外へ出てみたらほとんど降っていない。レインウェア上下とオーバーグローブ、靴下の上にゴアテックス靴下を部屋から履いてきたのに拍子抜け。 でも降ってないということは気持ちよく走れるということで、願ったり叶ったりである。

宮戸島・松島海岸

野蒜海岸から東を臨む

まずは野蒜海岸から宮戸島の月浜まで往復する。宮戸島は震災前に自分のカヤックで一周したことがある。その時と変わっていたのは、まずJRの線路が内陸に付け替えられていたこと、砂浜の沿岸にコンクリートの防波堤が造られていたこと、宮戸島内部でも宿泊施設や立ち寄りどころが更新されていたこと、民宿が集中していた月浜海岸の民宿が津波で無くなり、より内陸へ移動していたことなど。特に停車してやることがあるわけでもないので、走りながら観察してそのまま松島方面へ。

さすがに松島近辺は観光地で道路の流れも滞りぎみ。

仙台港以南は津波対策の防波堤道路へ

走っていたのは国道45号だが、塩竈・仙台港が近づくにつれて信号が多くなり、大型トラックやトレーラーが増え、順調には進まなくなるが、仙台港公演近くの倉庫エリアを越えたら流れるようになってきた。県道10号に乗れたら、そのまま堤防上の道路として直線的に南下できる。だが、少々雨足が強まってきた。海浜公園の駐車場で軽く休憩して、再出発。仙台空港の滑走路下をくぐったらだいぶ晴れてきたのでコンビニ駐車場で休憩がてらレインウェアを脱ぐ。

海浜公園の馬術場

福島県浜通りへ

どうやらしばらく天気は持ちそうで、阿武隈川河口を横断して亘理町と山元町を走って宮城県はおしまいだ。南東北の最上川・北上川・阿武隈川いずれも立派な大河だった。福島県新地町から相馬市、南相馬市へと県道38号、国道6号で南下していく。南相馬の市街地までは原発から距離もあり、三陸海岸からずっと続くのと同じような風景(巨大なコンクリート堤防、海岸沿いは荒地化、道路より内陸は商店や住宅街が広がる)だったが、ここから南は福島第一原発が近づくため事情が異なってくる。

福島第一原発近辺

11年前の2014年、福島第一原発から半径20km圏の国道6号が一般車両(四輪のみ)にも開放され、翌年の5月連休中に自分の車で南相馬の道の駅まで往復したことがある。震災後4年を経た当時、ここを通るには駐停車禁止、エアコンは内気循環が奨励されていた。放射線の線量も高めだった。そこで見たものは、国道沿いの商業施設の崩壊と廃屋化。国道から脇道への分岐に全てフェンスが設置され、入れたのは富岡駅、村上海岸、小高駅前通りとその奥の住宅地くらいだった。 2020年に二輪も通行可能になり、ここはずっとバイクで行きたかったところだ。もう14年も経つのだから、10年前と比較しても復興は進んでいるものということは推測できる。 実際走ってみると、かつて原発や周辺の除染に従事していた人たちを乗せたバスや大型ダンプばかりが通過していた様子とはずいぶん異なり、普通の乗用車や商用車、大型長距離トラックなどが行き交っている。バイクはまだ滅多に見ないのだが、ロードサイドにはコンビニやGSが復活していて、確実に原発に近い場所にまで人々の生活の匂いがするようになってきた。 だが、原発を南北に挟んでいる双葉町と大熊町のロードサイドはまだ人の生活の気配がない。10年前に見たフェンスは生きているし、駐車場に生えた雑草はそのままだが営業しているのかしていないのか判別し難い商業施設(特にケーズデンキ)が存在していたり、廃虚と化して朽ち果てつつあるパチンコ屋がそのままだったりする。 第一原発の土地は国道からは見えないものの、敷地内部での状況はなかなか好転しないだろう。原発の事故の影響はもう15年も続いているし、後世に長く傷跡を残す原発を復活させようという最近の発想には私は組みしない。

富岡駅

リニューアルされた富岡駅

だだっ広い駐車場になっているが、かつての宿泊施設はなくなった

10年前に立ち寄った富岡駅前に行ってみた。10年前は国道および脇道から見える家屋に誰も住んでいる気配はなく、駅前の中華料理店もガラスが割れたまま放置されていた。富岡駅の駅舎は津波でさらわれて存在せず、常磐線も不通、駅舎の南側にあったJRAの場外馬券売り場「WINSとみおか」も崩壊していた。現在は駅と常磐線が復活し、駅前のロータリーと駐車場が完成して、すぐ北には住宅地が広がっている。津波の影響のことなど思い出せないくらい。 原発の影響さえなければ、このような復興が可能なのだ。

2015年5月5日に一人で福島第一原発近辺をドライブしたときの写真

中華料理店はいわき市に移転して現在でも営業を続けている

富岡町から阿武隈山地を縫って内陸へ

棚倉町のコンビニ駐車場から すっかり晴れた

県道112号、36号を走って西へ向かう。県道36号は自動車専用道「あぶくま高原道路」になっていて、無料供用されているが、直線的で眠くなってくる。このまま走っていると有料区間に導かれるので、音声ナビに従わず県道286号で小野町、県道42号で平田村、県道140号で石川町方面へ。国道118号で棚倉町まで来れば、あとは県境をまたぐ県道60号で栃木県大田原市へ入れる。最後の休憩をして、日陰の峠道で道路脇に清流が流れる県道60号へ。非常に涼しくて快適。この県道は、2023年11月に一人で走ったルートの一部だ。下山した井王野で給油をして、大田原市を抜けて別宅へ。この日だけでも走行距離303kmあったが、17時台に到着できた。ここまで自宅を出てから1,000kmを越えた。さすがに腰回りや手のひらの疲労が溜まっている。

・8月6日(山形県天童市・尾花沢市〜銀山温泉〜宮城県大崎市・登米市・南三陸町・女川町・石巻市)

予定ルートマップ②

雨天ツーリングのいでたち

朝から雨。ホテルの玄関の屋根下に止めさせてもらえたので濡れるのは避けられるが、目の前の国道13号を走る車のロードノイズが激しい。雨だからレインウェアの上下と、オーバーグローブ、ブーツの中は普通の靴下の上にゴアテックス製の靴下(相当古いもの)を履いている。これで生半可なことでは濡れないはずだが、夏は体から出る水分が濡れたのと同じ効果を発揮する。レインウェアはモンベルのストームバイカー上下。ジャケットは袖口が二重になっているし,肘の上と腰のバタつきをおさえるベルクロが付いている。パンツも裾のバタつきをベルクロで押さえるしくみ。ロングツーリングでないと着ることはなかなかないが、今日は朝から雨だから着込む。非常に優秀なレインウェアだが、そのかわり蒸れる。

ミラーに引っかけたストームバイカージャケット後部シートとキャリアに乗せているのはシートゥサミットのダッフルバッグ45Lステンレスカラビナをループに引っかけて下からバンジーコードでX状に固定し、すぐに上部ファスナーを開けるようにしてある。上からかけるとファスナーを開けにくいただし、バッグが落ちないように走行中はロックストラップで上部から固定してある

オーバーグローブはテムレスの05overshell。カフが長く、ゴムヒモで絞れるようになっているので、レインウエアの袖口の二重構造の真ん中に入れると濡れないが,最上層に被せて絞っても何とか行けそう。

テムレス05overshiell 普通のメッシュグローブの上から

ゴアテックスの靴下は普通の靴下の上から履くタイプだが、それ自体を履く時とブーツを脱ぎ履きする時のストレスがある。ブーツ(No.145)が完全防水ではないために、一日中雨だとそれなりに滲みてくることへの対策がこのオーバーソックスである。夏は滲みてきた水で足が冷えることはまずないが、冬は有効だろう。ただ、古すぎてソックスの中のシームテープが全て剥がれ、粉状のものが内部に充満していた。20年以上前にこれを購入したきっかけは、テレマークスキーの革ブーツも同様の構造で、雪の中なので常時水分が滲みてくることに対する対策だった。長くプラブーツを履いているので、久しぶりに引っ張り出してみたが、今回の惨状でほぼ廃棄決定である。今ならもっと安くオーバーソックスは買い求めることができる。

おたふく手袋のオーバーソックス 2,500円弱だ

この日のルート

国道13号バイパスを北上し、尾花沢まで走ると交通量がかなり減った。国道347号、県道29号で銀山温泉へ。写真で見る川と温泉街を一目見たかっただけなのだが、狭い土地でバイクを止める程度の公共駐車場も見当たらず、かと言って遠くに止めて往復500円のシャトルバスに乗るのも濡れネズミのライダーとしては面倒で迷惑だと思われ、Uターンして国道に戻り、宮城県まで国道347号で山越えする。県境を越えるとなんとなく雨足が弱まってきたように思える。山形県とはこれでしばらくサヨナラだが、今回は雨続きでいいことがなかった。写真も動画も山形県内ではほとんど撮影できなかった。

銀山温泉手前の大正ろまん館駐車場 まだ雨が降り続いている

ここからシャトルバスが出る

宮城県を東へ 晴れてきた

加美町、大崎市と西から東に向かい、信号の多い大崎市内を走って国道108号に乗る。県道175号から土地勘なくわからない場所を音声ナビを頼りに走り(おそらく瀬峰から県道1号を使って長沼の南岸を経由した)、登米市の教育資料館(かつての登米高等尋常小学校跡)の目の前を通って北上川を越える。25年ほど前の夏、小牛田から路線バスでこの教育資料館へ来たことがあるが、もっとのんびりしたところにあったような気がする。

北上川下流はさすがにゆったりして長大な川だ。北上川の左岸を遡って国道398号で志津川へ。自動車専用道路を使えば早いのだろうが、面白みは欠けるのでこの3ケタ国道がいい。

志津川の南三陸311メモリアル(24年に開館した)

さんさん商店街に隣接している。見学はしなかった

南三陸の「さんさん商店街」で海鮮丼を食べようとしてその高額さに慄き、諦めてまた安い冷やしたぬき蕎麦を食べ、県道238号で女川方面に向かう。道路沿いの丘陵地を造成して海岸沿いにかつてあった集落が集団で海岸から津波の影響のない内陸の県道沿いに移住して「団地」を形成しているのが実感できた。 志津川までは雨がぱらついていたが、晴れ間も見えてきた。 旧大川小学校の津波遺構を見学する頃には夏空が戻ってきた。

大川小学校から女川・牡鹿半島へ

北上川河口から4kmほどの右岸に旧大川小学校の跡地、震災遺構が残されている。無料で外観を歩いて見学することができるのだが、津波の破壊力のすさまじさ、在校生のほぼ8割、教職員のほとんどが帰らぬ人になったことを思うと正視はできない。震災から15年近く経ってもこの周辺にはまったく人の生活の香りがしないことを考えると、北上川河口を襲った津波が残した影響は計り知れない。

旧大川小学校の津波遺構

しかし天気は好転した

旧大川小学校津波遺構の一部

やや重い気持ちで海岸線の狭い屈曲路を改良した国道398号で道の駅女川まで走って小休憩。塩サイダーを買って飲んだ。見知らぬおじさんから声かけられ、バイク2台ともレトロなバイクだなあと言われた。おじさんもエストレヤRSをW230に乗り換えたそうだが、あまり乗れていないとのこと。地方在住だとつい便利な四輪での移動が主になってしまうのかな?

石巻名物、塩サイダー(ここは女川だが・・)

前もって走ろうと思っていた県道270号、通称コバルトラインを走るといいよとおじさんから言われ、計画は正しかったとその気になって牡鹿半島尖端まで行ってから石巻へ行くことにする。しだいに雨雲が垂れ込めてはいたのだが、雨にたたられない幸運に期待して気持ちよく半島の尾根のワインディングを楽しんでいたら急に雨が降り始めた。これはパラパラ降る雨ではなさそうなので、再びレインウェアを路肩の木の下で着込む。革パンツの私はまたジャケットのみ。あまりに雨足が強くなってきたので、鬼形峠で半島最先端への南下を諦めて鮎川浜へ下り、県道2号で石巻へ向かう。万石浦を右手に見るころやや降りが弱くなり、給油を済ませて石巻のホテルにたどり着いたら雨はほぼ上がっていた。本当に雨に翻弄されるツーリングだ。近くのファミレスで食事を済ませてホテルに戻るころ、再び雨が降り出した。天気予報では翌日も午前中は雨、時間帯によっては降水量が多くなるとのことで意気消沈しながら夜を過ごす。

・8月7日(宮城県石巻・東松島〜太平洋沿岸を南下〜福島第一原発近辺〜阿武隈山地〜福島県棚倉町〜栃木県北部)

最初はこのような内陸ルートを計画。これも幹線国道を外しているので面白いかも?

現実には天気予報と走りながら見たい風景を考慮して変更したルート

EからHまでのルートが最高だった

雨の予報は嬉しいハズレ予報

朝の予報では朝から昼過ぎまでずっと雨、時間帯によっては1時間に5ミリなどという情報だったが、朝8時に外へ出てみたらほとんど降っていない。レインウェア上下とオーバーグローブ、靴下の上にゴアテックス靴下を部屋から履いてきたのに拍子抜け。 でも降ってないということは気持ちよく走れるということで、願ったり叶ったりである。

宮戸島・松島海岸

野蒜海岸から東を臨む

まずは野蒜海岸から宮戸島の月浜まで往復する。宮戸島は震災前に自分のカヤックで一周したことがある。その時と変わっていたのは、まずJRの線路が内陸に付け替えられていたこと、砂浜の沿岸にコンクリートの防波堤が造られていたこと、宮戸島内部でも宿泊施設や立ち寄りどころが更新されていたこと、民宿が集中していた月浜海岸の民宿が津波で無くなり、より内陸へ移動していたことなど。特に停車してやることがあるわけでもないので、走りながら観察してそのまま松島方面へ。

さすがに松島近辺は観光地で道路の流れも滞りぎみ。

仙台港以南は津波対策の防波堤道路へ

走っていたのは国道45号だが、塩竈・仙台港が近づくにつれて信号が多くなり、大型トラックやトレーラーが増え、順調には進まなくなるが、仙台港公演近くの倉庫エリアを越えたら流れるようになってきた。県道10号に乗れたら、そのまま堤防上の道路として直線的に南下できる。だが、少々雨足が強まってきた。海浜公園の駐車場で軽く休憩して、再出発。仙台空港の滑走路下をくぐったらだいぶ晴れてきたのでコンビニ駐車場で休憩がてらレインウェアを脱ぐ。

海浜公園の馬術場

福島県浜通りへ

どうやらしばらく天気は持ちそうで、阿武隈川河口を横断して亘理町と山元町を走って宮城県はおしまいだ。南東北の最上川・北上川・阿武隈川いずれも立派な大河だった。福島県新地町から相馬市、南相馬市へと県道38号、国道6号で南下していく。南相馬の市街地までは原発から距離もあり、三陸海岸からずっと続くのと同じような風景(巨大なコンクリート堤防、海岸沿いは荒地化、道路より内陸は商店や住宅街が広がる)だったが、ここから南は福島第一原発が近づくため事情が異なってくる。

福島第一原発近辺

11年前の2014年、福島第一原発から半径20km圏の国道6号が一般車両(四輪のみ)にも開放され、翌年の5月連休中に自分の車で南相馬の道の駅まで往復したことがある。震災後4年を経た当時、ここを通るには駐停車禁止、エアコンは内気循環が奨励されていた。放射線の線量も高めだった。そこで見たものは、国道沿いの商業施設の崩壊と廃屋化。国道から脇道への分岐に全てフェンスが設置され、入れたのは富岡駅、村上海岸、小高駅前通りとその奥の住宅地くらいだった。 2020年に二輪も通行可能になり、ここはずっとバイクで行きたかったところだ。もう14年も経つのだから、10年前と比較しても復興は進んでいるものということは推測できる。 実際走ってみると、かつて原発や周辺の除染に従事していた人たちを乗せたバスや大型ダンプばかりが通過していた様子とはずいぶん異なり、普通の乗用車や商用車、大型長距離トラックなどが行き交っている。バイクはまだ滅多に見ないのだが、ロードサイドにはコンビニやGSが復活していて、確実に原発に近い場所にまで人々の生活の匂いがするようになってきた。 だが、原発を南北に挟んでいる双葉町と大熊町のロードサイドはまだ人の生活の気配がない。10年前に見たフェンスは生きているし、駐車場に生えた雑草はそのままだが営業しているのかしていないのか判別し難い商業施設(特にケーズデンキ)が存在していたり、廃虚と化して朽ち果てつつあるパチンコ屋がそのままだったりする。 第一原発の土地は国道からは見えないものの、敷地内部での状況はなかなか好転しないだろう。原発の事故の影響はもう15年も続いているし、後世に長く傷跡を残す原発を復活させようという最近の発想には私は組みしない。

富岡駅

リニューアルされた富岡駅

だだっ広い駐車場になっているが、かつての宿泊施設はなくなった

10年前に立ち寄った富岡駅前に行ってみた。10年前は国道および脇道から見える家屋に誰も住んでいる気配はなく、駅前の中華料理店もガラスが割れたまま放置されていた。富岡駅の駅舎は津波でさらわれて存在せず、常磐線も不通、駅舎の南側にあったJRAの場外馬券売り場「WINSとみおか」も崩壊していた。現在は駅と常磐線が復活し、駅前のロータリーと駐車場が完成して、すぐ北には住宅地が広がっている。津波の影響のことなど思い出せないくらい。 原発の影響さえなければ、このような復興が可能なのだ。

2015年5月5日に一人で福島第一原発近辺をドライブしたときの写真

中華料理店はいわき市に移転して現在でも営業を続けている

富岡町から阿武隈山地を縫って内陸へ

棚倉町のコンビニ駐車場から すっかり晴れた

県道112号、36号を走って西へ向かう。県道36号は自動車専用道「あぶくま高原道路」になっていて、無料供用されているが、直線的で眠くなってくる。このまま走っていると有料区間に導かれるので、音声ナビに従わず県道286号で小野町、県道42号で平田村、県道140号で石川町方面へ。国道118号で棚倉町まで来れば、あとは県境をまたぐ県道60号で栃木県大田原市へ入れる。最後の休憩をして、日陰の峠道で道路脇に清流が流れる県道60号へ。非常に涼しくて快適。この県道は、2023年11月に一人で走ったルートの一部だ。下山した井王野で給油をして、大田原市を抜けて別宅へ。この日だけでも走行距離303kmあったが、17時台に到着できた。ここまで自宅を出てから1,000kmを越えた。さすがに腰回りや手のひらの疲労が溜まっている。

2025南東北3県ツーリング(前編)

2025/08/10 Sun Filed in: バイクツーリング

このエントリーに関する動画はのちほどアップします。

はじめに

週明け月曜日の8月4日、あまり暑くならないうちに自宅を出て、栃木県北部の別宅を目指す。バイク仲間の吐月工房氏(ヤマハSR)と別宅で落ち合って、翌日5日から南東北3県(福島・山形・宮城)をレトロバイク2台でツーリングだ。

各日程の走行予定は以下の通り

筑波山の北側を進む

遥か遠い場所までのツーリングだが、走って面白くない高速道路は使わない。

栃木県北部にも、勝手知ったる県道をひたすら走って半日かけて行く。

埼玉県の江戸川沿い道路を北上して江戸川・利根川を渡り、茨城県境町へ。さらに下妻市を目指して県道と国道125号を走り繋ぎ、国道294号は使わずに筑波山の麓から桜川市、栃木県益子町へ。いつものルートだ。繰り返し走っているルートで音声ナビは不要だが、イヤホンマイクが正常に働かなくなり、どこかの電器店で買い求めることになった。那須烏山のヤマダデンキに飛び込んで購入。しかしこのイヤホンもツーリング中にマイクが機能しなくなった。雨中の走行が原因だろうか?

益子町の県道沿い ヒマワリが見事で撮影した

茂木町で遊ぶ

さらに農道のグリーンコリドールを使って茂木町。茂木町では隧道のある舗装林道と狭隘県道があるのでそれを走って那須烏山市。あとは片側1車線のよくある地方国道と化した国道294号を北上して、県道52号を走って大田原市佐久山へ。別宅にたどり着いたのは15時過ぎだった。途中で遊んだので走行距離はほぼ200km。暑さ対策で保冷水筒に冷水を入れて、信号待ちでもタンクバッグから取り出して飲めるようにしていたが、とにかく暑い。

ヤマダデンキ那須烏山店の壁面ミラーで自撮り

夕方、吐月工房氏も到着して、近くのスーパーで夕食を購入して食す。 寝る際にもエアコンはかけたままでないと寝られなかった。

・8月5日(別宅〜福島県福島市〜山形県天童市)

予定ルートマップ①

朝8時過ぎに別宅を出発。朝から暑い。昨日も冷水を入れてきた水筒をタンクバッグに仕込んだし、濡れた化繊タオルを首に巻いて気化熱で首を冷やしている。高い電子機器で涼しさを確保するより安上がりだし、水さえあればまた冷やすことができる。

朝のコンビニで水分を購入

県道67号線は最高!

国道4号で西郷村へ入ってすぐに左折して天栄村の細道を通りつつ、須賀川市梅田から猪苗代湖の湖南に向かう県道67号で諏訪峠へ向かう。地図上で見ても狭隘峠道。一番好きな道の部類に入る道だが、走ってみたら想像通りだった。すれ違いが難しい幅の舗装路で峠を越えて、かなり下って湖南にでた。館浜湖水浴場の前で休憩。10時台半ば。

東側の湖畔道路を通って、国道49号に出て、道の駅猪苗代湖のあるT字路を右折して裏磐梯方面に向かう。磐梯山の中腹以上は見えず、雨雲に覆われている。まだレインウェアを着るほどではないがパラパラと雨が降り始めてきた。

湖南の館浜湖水浴場から猪苗代湖の北を見る(磐梯山見えない)

吾妻スカイラインで風雨の洗礼を受ける

そのままレインウェアを着ずに国道115号を走り、吾妻スカイライン(福島県道70号)へ。閉鎖された箕輪スキー場が哀れな姿をさらけ出していた。

スカイライン入口まで来たらガスが濃く、この先確実に雨になりそうだ。風も強い。厳しいコンディションではあるが、レインウェアを着て走ることにする。雨が降るか降らないかの判断(降る量まではわからない)は登山を長年やってきたから得られた嗅覚だと思う。

私は革パンツ(クシタニ製explorerジーンズ)で、防水性も高いので、上半身だけレインウェアを着て走る。標高が高いところだけのガスだろうという、甘い判断を下していた。

浄土平まで来ると樹木が少なくなるので、より強い風雨に晒される。結局、浄土平では料金払って駐車するつもりも湧かず、そのまま有毒ガスが出ている地帯に入った。硫黄の臭いが強い。有毒ガスで樹木がないということは風雨もより厳しくなることと同じで、左カーブを立ちあがろうとすると風に煽られて狙ったライン通りに走れない。スピードを抑えつつ、風に負けないように慎重に走るしかない。

高湯温泉まで下って来て、ようやく雨も止み、少し休憩できる場所も見つけた。すかさず停車してレインウェアを脱いで、濡れた一部分セーム革で拭き、多少風が抜ける衣類になって下っていく。

スカイラインが終わる頃、住宅街の中に蕎麦屋を発見、そこで昼食とした。真夏の蕎麦は美味しくないといわれるが、ここの蕎麦は腰がしっかりしていて美味しいものだった。

美味しかった蕎麦

農免道路で国道13号に向かい、米沢方面へ。しかし米沢方面に向かってトンネルを越え下って行くと再び強い雨。チェーンを巻くための待避所に入って慌ててレインウェアを着た。米沢の予報は午後0mm/hだったのだが、予報と現実が噛み合わなくなってきた。長い2本のトンネルの間に、栗子国際スキー場跡があった。営業できなくなって数年経っているらしいが、ここでも哀れなスキー場の末路がさらけ出されていた。

雨につきまとわれる

その後、断続的に雨が降ったので、どこに行っても雨がつきまとってくる。

国道287号に乗り換えて北上していくが、長井市の道の駅(川のみなと長井)に退避して、喫茶店で温かい飲み物を飲んで少しホッとした。

長井の道の駅で温かい飲み物をいただく

あとは音声ナビ頼みで天童に向かう。国道287号は最上川に絡んで走ることができ、雨で水量が多かったとは思うが東北の大河の風格があった。写真に収める余裕がなかったのが残念。

もう朝日町あたりからガソリンが減少しリザーブタンクを使い始めたので、燃料警告灯が点いてからも100kmほどは走れるが、最後にやや焦って古い集落のある県道沿いのガソリンスタンドで給油した。現金払いしかできそうになく、セルフでもないのだが、レギュラーガソリンリッター185円という破格の高さ。店頭に電光掲示板もないGSだったのだ。給油後領収書も渡されなかったし、端数6円ほど上乗せされた。完全に失敗した。

ホテルのそばに、そのスタンドより20円近くも安くセルフ給油ができるスタンドを夕方見つけてしまい、地団駄踏んだが後の祭り。山形県の天童あたりは内陸だからガソリン価格が高くなるのは理解できるが、ハイオクより高い185円で商売が成り立つというところがすごい。

結局、13号バイパス沿いに泊まるホテルを見つけた。不案内な土地でバイクを停めてスマホの画面を確認するのも面倒なので、どのあたりまで行けば目的地があるのか、雨の中のバイク走行ではわからない。かといってハンドルにモニターを付けるような無粋なことはしたくない。

ホテルでは濡れ鼠の私を見て憐れだと思ったのか、エントランスの車寄せの屋根の下に駐車することが許された。ありがたい。

すでに夕方なので、軽く汗を流してからバイパス沿いを歩いてイタリアンレストランへ。少々高目だったが、満足の行く夕食になった。

はじめに

週明け月曜日の8月4日、あまり暑くならないうちに自宅を出て、栃木県北部の別宅を目指す。バイク仲間の吐月工房氏(ヤマハSR)と別宅で落ち合って、翌日5日から南東北3県(福島・山形・宮城)をレトロバイク2台でツーリングだ。

各日程の走行予定は以下の通り

- ・8月4日 それぞれのルートで栃木県北部の別宅へ集合(走行距離約200km)

- ・8月5日 別宅〜福島県西郷村・天栄村を経て諏訪峠を登り、猪苗代湖東畔を北上、猪苗代町から吾妻スカイラインで福島市へ。国道13号で米沢市、国道287号で川西町・長井市・朝日町・寒河江市・天童市(走行距離284km)

- ・8月6日 天童市から国道13号バイパスで尾花沢市、国道347号で加美町・大崎市、県道で登米市、国道45号で南三陸町・石巻市・女川町・牡鹿半島経由で石巻市街(走行距離270km)

- ・8月7日 石巻市から県道と国道で宮戸島、松島から塩竈市、仙台港、県道10号で南下、福島県新地町で県道38号から国道6号南下、富岡駅、富岡町から内陸の阿武隈山地を越えて川内村・小野町・平田村・石川町・棚倉町、栃木県大田原市〜別宅(走行距離303km)

- ・8月8日 別宅から各自自宅へ(走行距離197km)

- ・走行距離総計1262km

筑波山の北側を進む

遥か遠い場所までのツーリングだが、走って面白くない高速道路は使わない。

栃木県北部にも、勝手知ったる県道をひたすら走って半日かけて行く。

埼玉県の江戸川沿い道路を北上して江戸川・利根川を渡り、茨城県境町へ。さらに下妻市を目指して県道と国道125号を走り繋ぎ、国道294号は使わずに筑波山の麓から桜川市、栃木県益子町へ。いつものルートだ。繰り返し走っているルートで音声ナビは不要だが、イヤホンマイクが正常に働かなくなり、どこかの電器店で買い求めることになった。那須烏山のヤマダデンキに飛び込んで購入。しかしこのイヤホンもツーリング中にマイクが機能しなくなった。雨中の走行が原因だろうか?

益子町の県道沿い ヒマワリが見事で撮影した

茂木町で遊ぶ

さらに農道のグリーンコリドールを使って茂木町。茂木町では隧道のある舗装林道と狭隘県道があるのでそれを走って那須烏山市。あとは片側1車線のよくある地方国道と化した国道294号を北上して、県道52号を走って大田原市佐久山へ。別宅にたどり着いたのは15時過ぎだった。途中で遊んだので走行距離はほぼ200km。暑さ対策で保冷水筒に冷水を入れて、信号待ちでもタンクバッグから取り出して飲めるようにしていたが、とにかく暑い。

ヤマダデンキ那須烏山店の壁面ミラーで自撮り

夕方、吐月工房氏も到着して、近くのスーパーで夕食を購入して食す。 寝る際にもエアコンはかけたままでないと寝られなかった。

・8月5日(別宅〜福島県福島市〜山形県天童市)

予定ルートマップ①

朝8時過ぎに別宅を出発。朝から暑い。昨日も冷水を入れてきた水筒をタンクバッグに仕込んだし、濡れた化繊タオルを首に巻いて気化熱で首を冷やしている。高い電子機器で涼しさを確保するより安上がりだし、水さえあればまた冷やすことができる。

朝のコンビニで水分を購入

県道67号線は最高!

国道4号で西郷村へ入ってすぐに左折して天栄村の細道を通りつつ、須賀川市梅田から猪苗代湖の湖南に向かう県道67号で諏訪峠へ向かう。地図上で見ても狭隘峠道。一番好きな道の部類に入る道だが、走ってみたら想像通りだった。すれ違いが難しい幅の舗装路で峠を越えて、かなり下って湖南にでた。館浜湖水浴場の前で休憩。10時台半ば。

東側の湖畔道路を通って、国道49号に出て、道の駅猪苗代湖のあるT字路を右折して裏磐梯方面に向かう。磐梯山の中腹以上は見えず、雨雲に覆われている。まだレインウェアを着るほどではないがパラパラと雨が降り始めてきた。

湖南の館浜湖水浴場から猪苗代湖の北を見る(磐梯山見えない)

吾妻スカイラインで風雨の洗礼を受ける

そのままレインウェアを着ずに国道115号を走り、吾妻スカイライン(福島県道70号)へ。閉鎖された箕輪スキー場が哀れな姿をさらけ出していた。

スカイライン入口まで来たらガスが濃く、この先確実に雨になりそうだ。風も強い。厳しいコンディションではあるが、レインウェアを着て走ることにする。雨が降るか降らないかの判断(降る量まではわからない)は登山を長年やってきたから得られた嗅覚だと思う。

私は革パンツ(クシタニ製explorerジーンズ)で、防水性も高いので、上半身だけレインウェアを着て走る。標高が高いところだけのガスだろうという、甘い判断を下していた。

浄土平まで来ると樹木が少なくなるので、より強い風雨に晒される。結局、浄土平では料金払って駐車するつもりも湧かず、そのまま有毒ガスが出ている地帯に入った。硫黄の臭いが強い。有毒ガスで樹木がないということは風雨もより厳しくなることと同じで、左カーブを立ちあがろうとすると風に煽られて狙ったライン通りに走れない。スピードを抑えつつ、風に負けないように慎重に走るしかない。

高湯温泉まで下って来て、ようやく雨も止み、少し休憩できる場所も見つけた。すかさず停車してレインウェアを脱いで、濡れた一部分セーム革で拭き、多少風が抜ける衣類になって下っていく。

スカイラインが終わる頃、住宅街の中に蕎麦屋を発見、そこで昼食とした。真夏の蕎麦は美味しくないといわれるが、ここの蕎麦は腰がしっかりしていて美味しいものだった。

美味しかった蕎麦

農免道路で国道13号に向かい、米沢方面へ。しかし米沢方面に向かってトンネルを越え下って行くと再び強い雨。チェーンを巻くための待避所に入って慌ててレインウェアを着た。米沢の予報は午後0mm/hだったのだが、予報と現実が噛み合わなくなってきた。長い2本のトンネルの間に、栗子国際スキー場跡があった。営業できなくなって数年経っているらしいが、ここでも哀れなスキー場の末路がさらけ出されていた。

雨につきまとわれる

その後、断続的に雨が降ったので、どこに行っても雨がつきまとってくる。

国道287号に乗り換えて北上していくが、長井市の道の駅(川のみなと長井)に退避して、喫茶店で温かい飲み物を飲んで少しホッとした。

長井の道の駅で温かい飲み物をいただく

あとは音声ナビ頼みで天童に向かう。国道287号は最上川に絡んで走ることができ、雨で水量が多かったとは思うが東北の大河の風格があった。写真に収める余裕がなかったのが残念。

もう朝日町あたりからガソリンが減少しリザーブタンクを使い始めたので、燃料警告灯が点いてからも100kmほどは走れるが、最後にやや焦って古い集落のある県道沿いのガソリンスタンドで給油した。現金払いしかできそうになく、セルフでもないのだが、レギュラーガソリンリッター185円という破格の高さ。店頭に電光掲示板もないGSだったのだ。給油後領収書も渡されなかったし、端数6円ほど上乗せされた。完全に失敗した。

ホテルのそばに、そのスタンドより20円近くも安くセルフ給油ができるスタンドを夕方見つけてしまい、地団駄踏んだが後の祭り。山形県の天童あたりは内陸だからガソリン価格が高くなるのは理解できるが、ハイオクより高い185円で商売が成り立つというところがすごい。

結局、13号バイパス沿いに泊まるホテルを見つけた。不案内な土地でバイクを停めてスマホの画面を確認するのも面倒なので、どのあたりまで行けば目的地があるのか、雨の中のバイク走行ではわからない。かといってハンドルにモニターを付けるような無粋なことはしたくない。

ホテルでは濡れ鼠の私を見て憐れだと思ったのか、エントランスの車寄せの屋根の下に駐車することが許された。ありがたい。

すでに夕方なので、軽く汗を流してからバイパス沿いを歩いてイタリアンレストランへ。少々高目だったが、満足の行く夕食になった。