蕎麦を食べにバイクで出流まで

2025/10/06 Mon Filed in: バイクツーリング

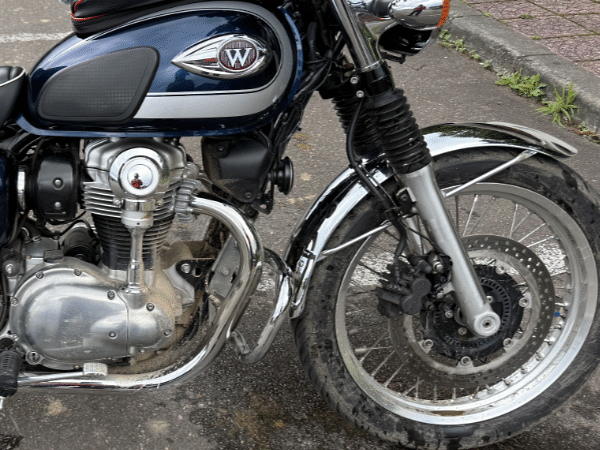

突発的に蕎麦が食べたくなった。まだ新蕎麦には早いのだが、東北縦断ソロツーリング以来、W800に乗っていないので、日帰りツーリングで茨城県か栃木県へ蕎麦を食べに行くことにした。

とはいえ、朝はゆっくり。8時30分にツーリングのためのバッグ類やジャケットを持って、駐輪場へ歩いていく。普段はエストレヤで駐輪場へ乗りつけることが多いのだが、バイクカバーを片づけたり荷物を載せ替えたりが煩わしい。もうそこまで暑くないので、アクションカメラやミニサイズの電動ポンプ、ヘルメット用ドラレコ、モバイルバッテリーを入れたタンクバッグを持ち、背中には釣り用のヒップバッグを斜め掛けして背負い、春秋用のオレンジのツーリングジャケットを抱えて歩いていった。ヒップバッグとタンクバッグなら、荷物をバンジーコードで縛る必要がないから楽だ。日帰りツーリングはだいたいこの仕様。

W800を始動したのがだいたい9時。一度エストレヤの駐輪場に立ち寄って、サイドバッグからパンク修理用、レバーが折れた時用の修理グッズの入った防水バッグをとり出してW800のサイドバッグに入れて出発。

いつものように江戸川右岸道路をひたすら遡る。1時間で野田橋西詰、さらに30分で関宿橋西詰。今日はさらに江戸川沿いを北上して五霞町を経て国道4号(125号)で利根川を渡り、古河・野木町から栃木県道174号で小山市、栃木市へ向かう。道の駅「ごか」の近くの公園でトイレに寄って音声ナビをセットしてそれを頼りに栃木市から出流へ向かう。

県道32号、202号を走っていると、石灰採取のプラントが目立つ。平日だとダンプが走り、路面はガタガタの上に石灰で路面が白くなっていて、前方の乗用車が白煙をあげている。以前はもっと酷くて、この先に果たして美味しい蕎麦屋なんてあるんだろうかと疑いたくなるような道路だった。

202号から分岐(というか、出流に向かう方の道の方が立派でいつ分岐しているのかわからない)して出流川に沿って遡っていくと、出流山万願寺に向かう道沿いに蕎麦屋が建ち並んでいる。一番下方の店の駐車場を見ると車でいっぱいで、どこの蕎麦屋もかなり待つんじゃないかと不安になるが、上に向かえば向かうほど駐車場には空きがあるし、一番どん詰まりの「ふれあいの森」の管理棟(キャンプができる施設らしい)に蕎麦屋(やまぶき)がある。ここまで入ってくる蕎麦目当ての人は多くない。

案の定、駐車場には余裕があった。店に入ると4組ほど蕎麦を食べていたが、配膳口で注文を伝えてトイレに寄って待っていたらすぐに出てきた。注文したのは天盛りセット(蕎麦大盛り)1,000円(先払い)である。

今回は天ぷらが揚がる前に蕎麦をざるに上げて多少の時間を経たのか、下の方の蕎麦がちょっと乾燥して麺同士がくっつき気味であったが、そんな些細なことよりほとんど待たずにゆったり蕎麦を食べられたことの方が嬉しい。

食後、ふれあいの森にあるローラーすべり台を見に行ってみた。かつて子供たちを連れてここで遊びがてら蕎麦屋にも立ち寄ったものだ。もう20年以上前のこと。その時はローラーすべり台がとても長大に感じたのだが、今回行ってみるとちょっとガッカリ。記憶の中ですべり台は長大化したようで、それなりに長いのだが、斜面に沿って直線的に下ってくるもので、記憶の中で肥大化したものとは現実は違っていた。しかも20数年間にすべり台自体の経年劣化が見て取れた。ちょっと悲しいなあ・・

13時、帰路についた。帰りは同じ道は通らず、県道202号の激坂を越えて佐野市へ。最大斜度18%の細い坂を登り、羽鶴峠を越えて葛生に向かった。自転車で越えたことがある県道210号琴平峠を通ろうと思ったら、全面通行止めの看板。県道282号中藤岡線で栃木市の岩舟町に出て、渡良瀬遊水池の南側を通って、国道354号で茨城県境町、江戸川を渡って千葉県野田市から宝珠花橋で江戸川右岸道路へ。駐輪場到着はほぼ16時だった。

とはいえ、朝はゆっくり。8時30分にツーリングのためのバッグ類やジャケットを持って、駐輪場へ歩いていく。普段はエストレヤで駐輪場へ乗りつけることが多いのだが、バイクカバーを片づけたり荷物を載せ替えたりが煩わしい。もうそこまで暑くないので、アクションカメラやミニサイズの電動ポンプ、ヘルメット用ドラレコ、モバイルバッテリーを入れたタンクバッグを持ち、背中には釣り用のヒップバッグを斜め掛けして背負い、春秋用のオレンジのツーリングジャケットを抱えて歩いていった。ヒップバッグとタンクバッグなら、荷物をバンジーコードで縛る必要がないから楽だ。日帰りツーリングはだいたいこの仕様。

W800を始動したのがだいたい9時。一度エストレヤの駐輪場に立ち寄って、サイドバッグからパンク修理用、レバーが折れた時用の修理グッズの入った防水バッグをとり出してW800のサイドバッグに入れて出発。

いつものように江戸川右岸道路をひたすら遡る。1時間で野田橋西詰、さらに30分で関宿橋西詰。今日はさらに江戸川沿いを北上して五霞町を経て国道4号(125号)で利根川を渡り、古河・野木町から栃木県道174号で小山市、栃木市へ向かう。道の駅「ごか」の近くの公園でトイレに寄って音声ナビをセットしてそれを頼りに栃木市から出流へ向かう。

県道32号、202号を走っていると、石灰採取のプラントが目立つ。平日だとダンプが走り、路面はガタガタの上に石灰で路面が白くなっていて、前方の乗用車が白煙をあげている。以前はもっと酷くて、この先に果たして美味しい蕎麦屋なんてあるんだろうかと疑いたくなるような道路だった。

202号から分岐(というか、出流に向かう方の道の方が立派でいつ分岐しているのかわからない)して出流川に沿って遡っていくと、出流山万願寺に向かう道沿いに蕎麦屋が建ち並んでいる。一番下方の店の駐車場を見ると車でいっぱいで、どこの蕎麦屋もかなり待つんじゃないかと不安になるが、上に向かえば向かうほど駐車場には空きがあるし、一番どん詰まりの「ふれあいの森」の管理棟(キャンプができる施設らしい)に蕎麦屋(やまぶき)がある。ここまで入ってくる蕎麦目当ての人は多くない。

案の定、駐車場には余裕があった。店に入ると4組ほど蕎麦を食べていたが、配膳口で注文を伝えてトイレに寄って待っていたらすぐに出てきた。注文したのは天盛りセット(蕎麦大盛り)1,000円(先払い)である。

今回は天ぷらが揚がる前に蕎麦をざるに上げて多少の時間を経たのか、下の方の蕎麦がちょっと乾燥して麺同士がくっつき気味であったが、そんな些細なことよりほとんど待たずにゆったり蕎麦を食べられたことの方が嬉しい。

食後、ふれあいの森にあるローラーすべり台を見に行ってみた。かつて子供たちを連れてここで遊びがてら蕎麦屋にも立ち寄ったものだ。もう20年以上前のこと。その時はローラーすべり台がとても長大に感じたのだが、今回行ってみるとちょっとガッカリ。記憶の中ですべり台は長大化したようで、それなりに長いのだが、斜面に沿って直線的に下ってくるもので、記憶の中で肥大化したものとは現実は違っていた。しかも20数年間にすべり台自体の経年劣化が見て取れた。ちょっと悲しいなあ・・

13時、帰路についた。帰りは同じ道は通らず、県道202号の激坂を越えて佐野市へ。最大斜度18%の細い坂を登り、羽鶴峠を越えて葛生に向かった。自転車で越えたことがある県道210号琴平峠を通ろうと思ったら、全面通行止めの看板。県道282号中藤岡線で栃木市の岩舟町に出て、渡良瀬遊水池の南側を通って、国道354号で茨城県境町、江戸川を渡って千葉県野田市から宝珠花橋で江戸川右岸道路へ。駐輪場到着はほぼ16時だった。

2025東北縦断ソロツーリング⑥

2025/09/01 Mon Filed in: バイクツーリング

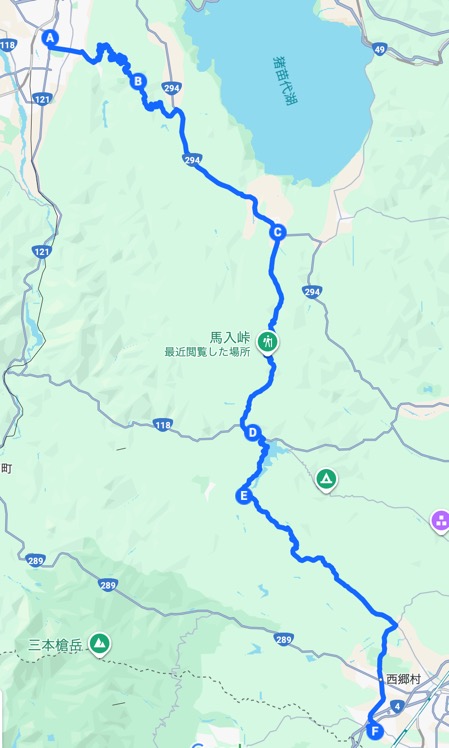

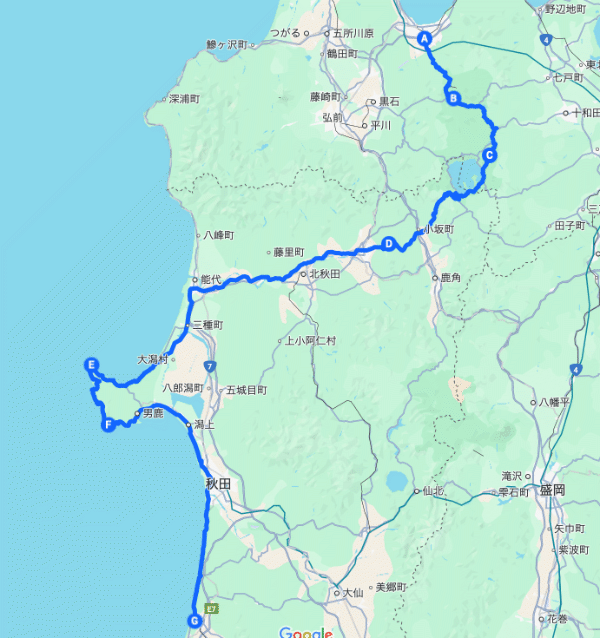

この日のルート

背あぶり山へ駆け上がる

8月25日は走行予定距離が前日までの約半分。140kmほど。無理をすれば東京の自宅まで戻れるが、東北の入口・出口として確保している栃木県北部の別宅まで行って、旅の片づけ(汗まみれの衣類の洗濯とか、十和田湖畔走行からそのままになっているバイクに付着した泥の除去)をやりたい。会津若松の中心街から鶴ヶ城の北側を通り抜けて、東山温泉の方へ向かい、その入口で県道374号に左折する。会津若松市内の標高が230m、背あぶり山山頂の標高が860mだから、標高差は600m以上あり、駆け登ったら涼しくなるだろうという算段。その後猪苗代湖近くの郡山市湖南町まで下りてもだいたい500mだから、まあまあ快適な標高と言えるかもしれない。

道間違いを修正

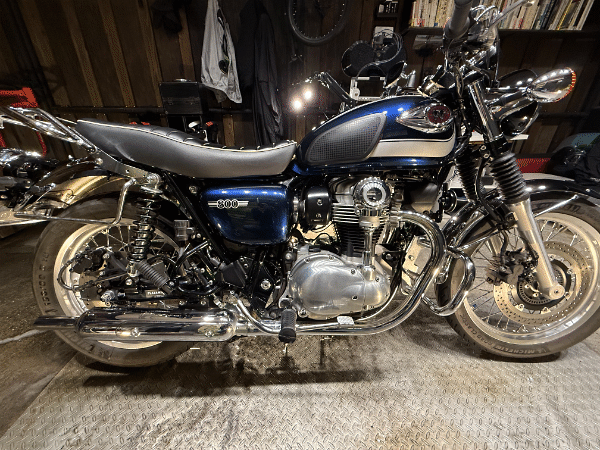

国道294号に乗って順調に進んでくるが、音声ナビの案内で走っているとそのまま国道294号を使って勢至堂トンネルの方へ向かってしまう。何度も走った国道294なので、おかしいと思って御代という集落で90度曲がって南へ向かったところでUターン。通過してしまった湖南町福良まで戻り、左折して県道235号に乗る。こちらは大型トラックが通らない静かな道だ。間もなく馬入新田という小さな集落にさしかかり、立派な松の木と一里塚、庚申塔が立っている場所に来た。あまりに旅の風景にマッチしているので、バイクを入れた写真を撮影し、Uターンして走行動画も撮影した。こういう時、対向車がほとんどいない道路は気楽だ。W800のような重いバイクに数年、1万8000kmも乗っていると、こういう道でもUターンはそれなりにこなせるようになってくる。坂道でUターンするのはあまり好きではないが、フラットな道路で見通しがよければUターンは苦ではない。

馬入新田の一本松と塚

馬入峠と隠津島神社

この235号で馬入峠(標高863m)を越えて天栄村の羽鳥湖近くまで南下することにした。一里塚から走り始めたら、1台のトリシティとすれ違ったが、彼は馬入峠を南から越えてきたのだろうか。いい感じの屈曲路が続き、菅川を横目に見ながら谷を詰めていくと、隠津島神社に至った。広い駐車場があって馬入新田などの集落の人からの信仰が熱い神社なのだなということは一目で分かったが、駐車場には一台のクルマの駐車しておらず、神社の社殿もひっそりとしていてちょっと怖いくらいなので、参拝をせずそのまま駐車場でUターンして先を急いでしまった。さすがに鳥居はくぐっていないが、もったいないことをしたかもしれない。馬入峠は地形図によればかなり狭隘な道路によって繋がれているようだが、幸い全舗装されていて前方さえ注意して速度を抑え目に走ればオンロードバイクでもまったく問題ない。というか、こういう道こそ私が東北で探してきた道なのだった。狭隘で、車なら軽自動車1台走ればすれ違いも難しい、山間部の道路。今回のツーリングは比較的メジャーな道を走ったせいなのか、ここまでの道を走ることがなかった。さすが福島県。それなりに知っているだけに、メジャーどころを外してルート選択するとこういう道を走ることになる。もう水を得た魚状態である。

さらに狭隘路、隈戸峠

羽鳥湖畔に出て、羽鳥ダムを右手に見ながら東へ走り、鳳坂トンネルに入る手前で県道58号に乗り換える。ここも峠道で、隈戸峠を越えて聖ヶ岩ふるさとの森キャンプ場を経て上小屋という旧宿場に至る。集落の端から右折すれば西郷村を経て国道4号との大清水交差点に出る。この県道58号も、馬入峠をさらに上回る狭隘路だった。だいぶ走られていないのか、路面に落ち葉や枝が落ちていて細心の注意が必要だ。道路を横切るリスなども見かけるし、野バトは接近するまで飛び立たない。苔が路面に生えて部分的に緑色化した道路をクリアして、聖ヶ岩ふるさとの森キャンプ場に到着。少々休憩して隈戸川の枡滝を眺め、走行再開。

聖ヶ岩ふるさとの森キャンプ場から見える枡滝

あとは上小屋を経て旧白河街道を走り、大清水交差点で国道4号に出るが、そのまま国道4号を横断して県道184号を使って再び国道294号に乗り、県境越えて那須町、大田原市へ。12時台に別宅に到着。ここまでで汗だくだ。

よく頑張ってくれた。もう少し

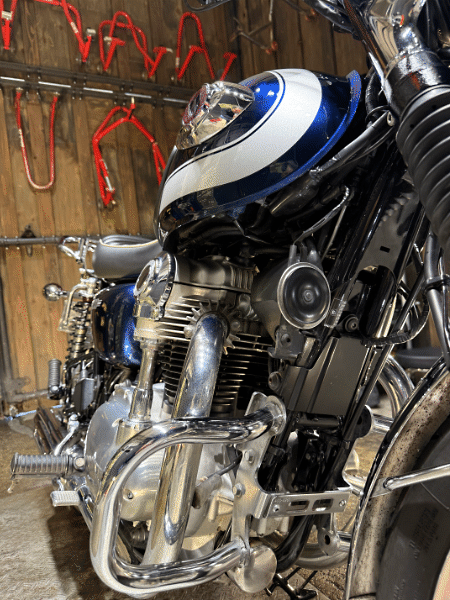

午後は予定通り衣類の洗濯、近くのホームセンター兼スーパーでバケツの代わりとなるゴミ箱、エンジンフィンの奥の汚れを掻き出す小さなブラシ、ぞうきんなどを購入し、ホテルでゲットしてきたアメニティのボディタオルと洗剤溶液を使ってバイク洗車。なかなかシロウトでは奥深いところまでキレイにできないので、帰宅してからプロの洗車に任せることを決意した。

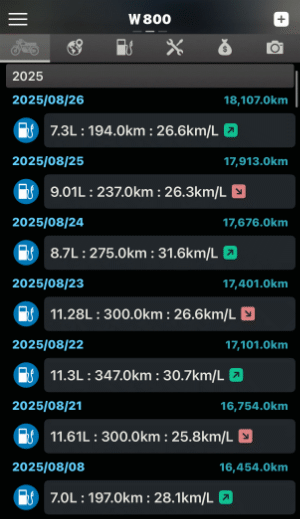

翌日、なるべく気温が低い朝出発して、高速道路は使わず一般道だけで東京を目指す。いつも通っている道がいちばん早いのだが、少しだけ茂木町の狭隘路で遊び、200km弱で正午過ぎに自宅着。パンク修理キットを通勤用バイクのエストレヤのサイドバッグに戻し、大きなダッフルバッグを自宅において、W800を数キロ離れた駐輪場へ格納。今回のツーリングの全走行距離は約1660km。自分のツーリングとしてはかなり長い部類に属すると思う。平均燃費は27.9km。レギュラーガソリン仕様の大型バイクとしてはかなり経済的だ。

ツーリング期間(8.21〜8.26)の給油データ

8月25日の走行動画

汚れたバイクはプロ業者の手で洗浄してもらい、よみがえった。

2025東北縦断ソロツーリング⑤

2025/08/31 Sun Filed in: バイクツーリング

雨から晴れへ

朝ホテルで起きたら外は激しい雨。線状降水帯が由利本荘近辺に日本海から到来してきているようだ。だが雨は長く続かず、朝8時頃には上がりそうだ。それを期待して準備を整え、雨雲レーダーと西の空が明るいことを確認して出発。まだホテル前の駐車場と国道7号の路面はわずかに濡れている。

道の駅ねむの丘入口にて

鳥海ブルーライン直前、山のすそ野が見えた

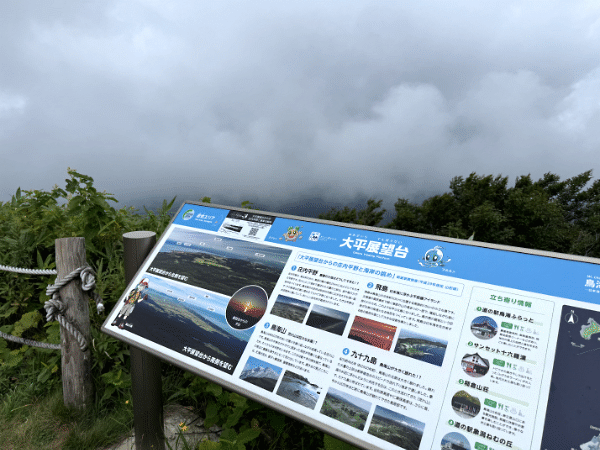

間もなく秋田県最南のにかほ市に入り、鳥海山が姿を現してきたので道の駅象潟ねむの丘で写真撮影。まだ山は遠いが、おそらく新山の山頂がわずかな時間だけ見えた。その後鳥海ブルーライン(秋田県道58号と131号、山形県道210号)を駆け上がる。いくつものカーブは見通しも悪くないが、標高が上がるにつれてガスってきた。これでは鳥海山を中腹から眺めることも難しい。鉾立山荘の駐車場に進入してみるが、どうやら天気はすぐに回復しそうにないし、雨が降るのもイヤなのでさらに先の大平山荘まで行ってみる。大平展望台からも下界を見ることはままならないので、諦めて下山する。

雨降りそう・・

鳥海山こそベストの山

鳥海山は東北で最も優美な形をした山だと個人的に思っている。特に秋田側から見る鳥海山は左右の均整がとれていて、日本一美しい。山形側からは少し不均衡な形をしているが、どっしりしていてそれも味がある。標高は2236mあって尾瀬燧ヶ岳に次いで高く、東北を代表する山と見ていいし、独立峰なので他の山々と連なることなく孤高を保っている姿も美しい。日本海側に位置しているため、季節風が直接当たり、冬の気象は激しいが、その分大量の雪をもたらすことになる。残雪期も美しいし、その頃に山頂にスキーを履いて登り滑り降りる山スキーは格別である。急な斜面はなく、一定の斜度でどこまでも滑っていかれる。標高差900m〜1200mを滑れる山なのだ。もちろん、夏に登っても高山植物が豊富にあり、雪田も残っていてとても癒される。私はスキーで南面から稜線直下まで行ったのが最初で、今までに秋田県側の祓川からGWのスキーで1回、夏の登山で1回登頂している。実は少年たちと登山を試みて敗退したことも1回あるし、オフロードバイクで鳥海山麓東側の長大な林道(手代林道・奥山林道)を走ったこともある。郷里の北アルプスよりも鳥海山は好きなのだ。田植えの季節に庄内平野や由利本荘から見る残雪の鳥海山は見飽きることがないだろうと思う。

雲の下に鳥海山の裾野稜線

庄内平野の南北縦断と月山道路

さて、さっさと下山してしまったが、これから晴れてくれば庄内を走っている間、左横に鳥海山が見えるポイントもある。なるべく人家の無い田んぼの中の道を選択したいので、吹浦・遊佐からは広域農道の「庄内こばえちゃライン」を使って南下する。「こばえちゃ」とは庄内弁で「おいでください」という意味らしい。この農道が直線的だが快適で、信号も少なく、庄内平野を南北に移動するには最短で移動できるのではないかと思われた。鶴岡市の藤島で国道345号と合流するが、羽黒山大鳥居の手前を横切って、庄内あさひIC近くで国道112号に合流する。あとは月山道路を走ればよい。国道112号沿いの道の駅「月山あさひ博物村」でトイレ休憩。昔の「六十里超え」の街道について少し資料があった。その先で自動車専用道路と合流して道がつまらなくなるので、以前春スキーの帰りに立ち寄った田麦俣集落の兜造り多層民家を見に行ってみる。田麦俣は山あいの小さな集落だが、わずかに2軒だけ兜造り多層住宅が残されていた。以前はもう少しあったような気もするが、勘違いだろうか。白川郷と同様の多層民家だが、茅葺きの屋根が独特なのである。素晴らしい建築物で、後世までこれが残ることを期待したい。

田麦俣の多層民家(もう一軒は補修中)

再び国道にもどると、間もなく月山スキー場方面への道と分かれ、西川町が近づいてくる。国道を通っても自動車専用道路を通ってもほとんど変わらず、どちらを通っているのかもわからなくなってくる。ときどき、自転車、125cc未満の原付は通行不可という看板が出てくるのだが、自分が通っているところは自動車専用道ではないと思われる(以前車中泊した道の駅にしかわが左手に見えたから国道に違いない)ので、どうしてそのような車両が通行できないのか、どの道を通ったら自転車や小排気量二輪は通行できるのか、首をかしげたくなる。Googleマップなどで全体を見ていると旧道は出てこないが、拡大して狭い範囲を見てみると、国道121号の旧道らしきものは姿を現してくる。一番わかりやすいのは国道を赤色に彩色した地形図だ。田麦俣のあたりから延々と旧道はトンネルなしに延びている。その前後でも、どうやら旧国道から格下げになったと思しき道路は何となくわかる。大越峠、いやー、そそる道だなあ・・もうちょっとよく調べて旧道を走った方が楽しかったに違いない。残念だ。次回はここを通りたい。

国道287号で米沢へ

大江町のJR左沢駅近くを通って国道287号へ。8月初旬の南東北ツーリングで雨の中通った道を逆に走ることになる。ああ、この辺走ったなとか、この路側でレインウェアを着込んだなという感慨が湧いてくる。

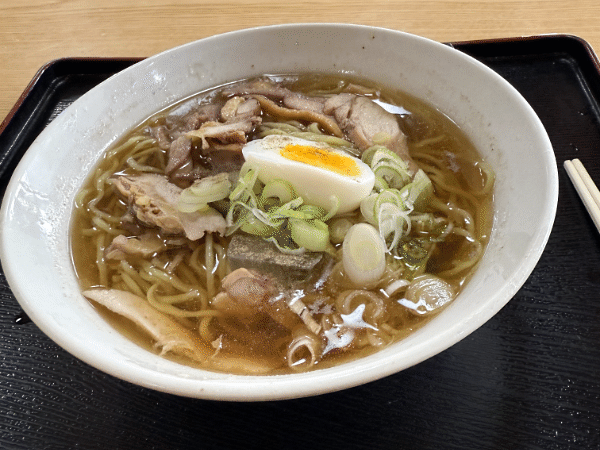

朝日町の太郎亭の鳥中華(肉蕎麦の出し汁)

もう昼だ。朝日町で蕎麦屋を見つけ、バイクを停める。店に入ると、すでに日本そばの麺は終わってしまったので、肉蕎麦のつゆで中華麺をお勧めする、と言われたので、一も二もなくそれに決めた。出てきたラーメンは日本そばの汁の味というよりは油が浮いた「中華そば」の、しかしあっさりした味わいだった。満足してバイクを走らせる。白鷹町、長井市、川西町を通過して、JR西米沢駅近くで国道121号に乗る。まずはコンビニで休憩して、国道121号を西へ向かう。途中で国道の方が右に曲がるので、そのまま県道234号を綱木方面へ詰めていくと県道2号と合流して道なりに進めば白布温泉だ。綱木集落へ向かう道もはるか以前、オフロードバイクで福島県側へ越えた記憶がうっすらある。県道2号はなかなか快適なワインディングロードで、そのまま白布峠で福島県境だ。

会津入りは白布峠から

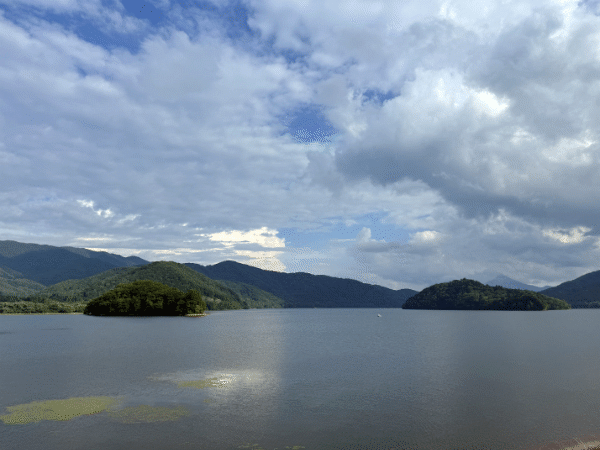

峠の駐車場で少し休憩して、桧原湖北端に下っていく。県道64号に右折するところがややわかりにくかったが、何とか桧原湖の西湖岸を走り、道の駅「裏磐梯」を経て国道459号で喜多方方面へ下っていく。喜多方まで出る前に県道69号でショートカット。この県道も快適な県道で、あっというまに会津若松の町が近づいてくる。

桧原湖の一番奥に雲に隠れた磐梯山

市街を南北に貫く国道121号沿いに宿泊するホテルはあるはずなのだが、道に面した商店街が残念なことに寂れていて、ホテルが道路に面しておらず有料駐車場の奥にあったので見落として100mほど南に行ってしまった。鶴ヶ城まで行ってしまっては行き過ぎ、くらいの認識しかなかったが、こんなにあっさり通過してしまうとは・・Uターンして、ホテルにたどり着いた。ルートインのようにオートロックではなく大きめの鍵を持たされるのだが、部屋は快適だ。部屋の洗面ユニットでシャワーを浴びて汗を落とした後、夕食を外へ食べに行こうと思って散歩を始めたのだが、周辺は日曜日で見事に飲食店がすべて休業している。右往左往してコンビニ飯にしようかと思い始めたところ、一軒の洋食屋を発見。だがプレートは提供されるものの、ライスもパンもディナーでは出ないとのことで、プレートのみの食事とする。クーラーも遠いので効きがよくなくて席を移らせてもらったり、水すら出してくれないのでだんだん居心地が悪くなってきた。食後、炭水化物が不足しているような気がしてならないので、コンビニで軽いパンを買い求めに歩く。と、道の反対側に吉野家発見。最初から吉野家にしておけばもっと安く食事代はあがり、そして何の不満もなかったのに!しかもバイクで夕方Uターンしたときにこの吉野家は視界に入っていたはずなのだ。大失敗である。

意気消沈してホテルにもどる。特にやることもないのでぼーっと過ごす。毎日ライディングで疲れていたので電子書籍での読書も進んでいなかったが、この夜は少しだけ読んでみた。ツーリング中はヒマなように見えて意外とそうでもないし、読書がツーリング中に進んだ試しはない。

さて、いよいよツーリングも終盤にかかってきた。明日は走行距離を半分に抑えて栃木県北部の別宅に行き、狭いホテルの部屋から少し広い部屋に行って洗濯やバイクの洗車をやっておきたい。その翌日に栃木から自宅までのいつもの半日ツーリング(約200km)で帰宅だ。

2025東北縦断ソロツーリング④

2025/08/30 Sat Filed in: バイクツーリング

この日のルート

八甲田へ

8月23日朝、青森のホテルを出発。国道103号でひとまず八甲田山の懐に登っていく。以前、八甲田登山の際にバスで通った道なので、カーブの状況や高低差についてはある程度わかっている。冬は豪雪の酸ケ湯温泉を過ぎて、笠松峠を越え、奥入瀬渓谷の下流部に下っていく。ブナ林の美しい樹林帯の中の道路はとても気持ちがいい。朝なので対向車もほぼ皆無だし、同じ方向に走る車もバイクもほとんど見かけない。

笠松峠

国道102号に合流して奥入瀬渓谷上流部に向かっていくが、車両は途中から渓流とは離れて国道102号に移ってしまう。以前(2012年7月)に奥入瀬渓谷を歩いた時には、渓谷沿いの道路が一般車両にも開放されていたが、どうやら車の流れを奥入瀬から分離する動きが出ているようだ。渓谷美を堪能しながらゆっくり流せるかなと思いながらここまで来たのだが、残念なことに山の中の傾斜だけはきついバイパス道路が国道102号だった。そしてたどり着いたのは十和田湖の外輪山の稜線。ここから十和田湖の湖面までつづら折れで下っていく。最初はずっと下に見えた湖面がみるみる近づいてきて、同じレベルになった。子ノ口で以前の奥入瀬渓谷と絡んでいる国道103号と合流する。

十和田湖畔の泥

だが、湖畔道路にはあちこちで水が流れていて、単なる「洗い越し」なら水に濡れるだけだからいいのだが、細かな泥と混じって茶色い水が道路上にあふれている場所があちこちに出てきた。前日に雨がかなり降ったのかどうかは不明だが、路面が乾いていても泥が路面に付着している箇所もあり、想像するに常時外輪山からしみ出てきた水が細かな粒子の泥を伴って路面を流れているのではないかと思えてきた。避けられる泥水はなるべく回避するが、限界である。子ノ口から宇樽部(湖畔にキャンプ場がある半島つけ根部分)までのわずかな距離で、革パンツの下半分が泥で真っ白になってしまった。水が浸透しないライディングパンツでまだ救われたが、公衆便所のある駐車場にバイクを入れて濡らしたタオルで何度も拭かないと革パンツの泥は拭えなかった。もちろん、バイクはエンジン回りだけでなく全体の下半分が真っ白になっている。エンジンが熱いのですぐに拭くことはできず、しばらくはそのままだが、ツーリング全日程を通じてほとんど雨が降らなかったのに、この数キロで雨が降った時よりもひどいダメージを受けてしまった。後日栃木のアパートでバケツに水を汲んで洗車したが、それでも手の届かないところは泥が付着したままで、プロの手を借りないとバイクがキレイにはならなかった。これはショック。

わずかな距離でこの泥(泣)接近するともっと酷い

さよなら、忌まわしき十和田湖

いよいよ秋田へ(小坂・大館・北秋田・能代)

十和田湖畔を南岸まで抜けて、秋田県に入ってすぐ国道103号で発荷峠を通り、秋田県道2号で小坂町方面へ下っていく。音声ナビの「斜め右方向」を無視して下ったら、道の駅「こさか七滝」にたどり着いた。青森から走りずくめ(一度革パンツを拭いたが)で、けっこう疲れていたので休憩。道の反対側にある七滝を見に行き、飲み物を飲んだりして少し長く休憩した。

小坂町の七滝

両隣の車に比べると愛車は小さい・・

再出発。県道2号を戻りつつ、ナビが指示した砂子沢ダム方面に向かい、そのまま音声ナビを信じて走っていたら、無料共用されている秋田自動車道に乗ってしまった。大館南から先は有料区間になるので、再び国道103号に戻って西へ向かう。次の休憩は道の駅「たかのす・大太鼓の里」。北秋田市の道の駅だ。ここで、おそらく地元の人だろうと思しき250ccスクーターの横に駐車したら、よく日に灼けた白い無精ヒゲを生やしたおじさんが話しかけてきた。どうやらともに北海道から南下してきた途中ということがわかったが、そのおじさんの足元を見たらビーチサンダル。その脚までよく日に灼けている。こんな普段着で気楽に北海道行って戻ってきたのかと思うとおかしくて仕方ない。少し向こうに、改造したおしゃれなバイクで乗りつけた若い女性がいて、私が話していた白ヒゲのおっさんが声をかけた。彼女は地元民で、仲間と待ち合わせして走りに行くところのようだ。お仲間はハーレーに乗っているらしいが、彼女が乗っているバイクはエンジン形状からカワサキWである。エンジン脇にべベルギアタワーがあるのですぐにわかる。元はW400で排気量は400ccらしいが、大きなホイールを着けているので、車検はどうするの?と聞くと、度ごとにノーマルに戻さないと車検が通らず苦労しているとのこと。大変だなあ・・私ならそれが面倒でずっとノーマルにして乗ると思う。

何もない干拓地から男鹿半島へ ラッキーな昼食

正午を回り、再びバイクに乗る。能代でも無料高速に誘導されそうになったがそれを振り切り、三種町から大潟町に入って八郎潟の広大な干拓地の中を走る県道42号で南下した。だがもう13時を過ぎている。このまま男鹿半島に入ると昼食にありつけない可能性も出てくる。国道101号を走っていたら、男鹿半島に本格的に入る直前に「浜のそば」というのぼりを発見。Uターンして路地を入ってみたら、普通の民家のようなところに蕎麦屋があった。海岸沿いで本格的蕎麦屋というのは珍しいし、何となく雰囲気が合わないような気がするが、ここで食べてしまおうと思って暖簾をくぐり声をかけた。だが見渡すと座敷で食べるみたいだ。私は編み上げブーツを履いているので、時間のかかるブーツの脱ぎ履きはあまりしたくない。そこで、外で食べるわけには行かないだろうかと相談したのだが、気楽に応じてくださり、折畳み長机と折畳み椅子を玄関先に出してもらって食べることになった。室内だろうと屋外だろうとそこまで気温が変わるわけではなさそうだ。十割もりそば大盛りを注文、すると野菜てんぷら3点と、いぶりがっこがおまけで付いてきた。サービスらしい。14時閉店のところ30分前に飛び込むことができ、蕎麦自体も美味しかったし、言うことはない。しかも後から調べたら土日のみ営業ではないか。これはラッキーだった。

浜のそばの店先

十割盛りそば大盛り(てんぷらといぶりがっこのサービス付き)

男鹿半島とババヘラアイス

入道崎灯台

再びバイクにまたがり、県道85号で入道崎に達するが、灯台も小さければ駐車場に面してお土産店、飲食店が並んでいるのでほとんどポイントを経由したという程度しか感慨はなく、まもなく海岸線に沿って南下。男鹿水族館のあたりだけは観光客が集中していたが、あとは道路も休憩所も空いていて、戸賀湾展望公園で少し休憩。

戸賀湾展望公園から男鹿水族館と日本海

さらに南下してゴジラ岩でも停車してみたが、そろそろこれで自然の景勝地は終わりだ。あとは単調な海岸線に沿って男鹿市・秋田市・由利本荘市と数十キロ南下しないといけない。移動モードになって無心で走り始めたとき、海岸沿いの鵜ノ崎海岸公園駐車場の入口にパラソルとおばさんを発見!ババヘラアイスの立ち売りだ。もともと、うっすらと秋田の一般道を走りながらババヘラアイスを買って食べたいとうっすら思っていた。しかし出会うのはなかなか難しいもので、観光地の駐車場は営業許可の関係で難しそうに思えていた。ここで見つけるとは・・バイクを駐車場にいれ、売り子のおばさんに「ようやく見つけました〜」と言って近寄り、1つ注文する。あっというまに白とピンクのアイスがカップに塗り付けられ、ババヘラアイスが手渡された。すぐ溶けるから気をつけて、と言われ、慌てて食べる。確かに溶けるのは早い。口の中が冷たくなりながら、ババヘラアイスを食べられた喜びに満ちていた。実はその後由利本荘にたどり着くまでに海岸沿いの駐車場でもう一人売り子のおばさんを発見したのだが、2回目のアイスは買い求めなかった。

ババヘラアイス(作成過程は末尾の動画でご覧下さい)

単調な直線道路を移動

あとは単調な海岸線に沿った道路を南下するのみ。男鹿市を過ぎて立派な道路になった国道101号から県道56号、国道7号と走りつないでいく。燃料計も警告灯が点灯したので、給油。青森からちょうど300km、11.28L。価格は169円/Lだった。由利本荘の国道沿いホテルに着いたのは17時ころ。距離を走った割には早く着いたと思う。信号が少ないおかげである。ホテルの立地が市街地から離れているので、夕食はホテル内のレストランで済ませる。明日は朝イチで鳥海ブルーラインである。

2025東北縦断ソロツーリング③

2025/08/29 Fri Filed in: バイクツーリング

フェリーターミナルへ

8月22日、いよいよ北海道を後にして青森県に渡る。津軽海峡フェリーで函館から大間へ渡り、下北半島をyの字のように走っていく予定だ。ホテルから函館〜大間のフェリーターミナルまではバイクで約10分、出航は9:10だし、自分自身がいつまでも寝ていられる体質ではないので、余裕だろうと高を括っていた。だが、予約完了メールをもう一度確認していたら、出航70分前にはチェックインを済ませろと書いてある。繁忙期は80分前だと。盆過ぎの平日、70分前にチェックイン済ませても暇で仕方ないはずだが、ホテルにいたとて何をするわけでもないので、荷物を積載して、8:00にはホテルを後にする。それにしても、ホテル裏の立体駐車場前屋外に駐車して一晩500円って、いくら敷地が狭いとはいえ、どうなんだろう?セキュリティはそれなりにあるかもしれないが、朝が強い雨だったら500円はバカ高いと感じるのではないだろうか?

22日のルート(287km)

10分の走行の後、フェリーターミナル到着。出航前のバイク置き場は乗り込み口に近いコンクリート部分(下の写真の場所)だと案内されたので、そこにバイクを停める。出航60分前の8:10だ。当然まだ1台もバイクは停まっていない。ここでも自動チェックイン機を使って2種類の番号と電話番号を入力するだけで簡単にチェックインは済んだ。ほぼ映画館と同じ手軽さ。あとは手持ちぶさただ。

フェリー乗船券(バイク=「特殊手荷物」だが、750cc以上は2,620円=それ以下との差額570円)人間はスタンダードクラスで2,780円

大間行きフェリー乗り場

大函丸に同乗したライダーたち

ようやくフェリーに乗るライダーたちが到着。自分が先頭なので後方のバイク全部は把握できていないが、10名くらいだろうか。私のすぐ後ろに並んだモンキー125の方は、普段は脚が悪くて杖を突いている。モンキーの座面もずいぶん下げたと言っていた。船内で杖を突いている姿を見た時、同一人物には見えなかったくらいだから、杖を突いて歩いているのに(先入観が強すぎる。失礼だ)バイクツーリングをされるというその精神が気高いと思う。自分が杖を突いて生活するようになった時、どうにかしてバイクに乗ろうと思うだろうか?その後ろはカワサキNinjaの男女ペア。女性はNinja400、男性はNinja650か?Ninjaシリーズでも、4気筒ラインのZX-6R、10Rなどのスーパースポーツと、Ninja400、650などの2気筒ライン(ツーリング向き?)の区別が全然つかない。Wみたいに個性的ならすぐわかるんだけど、昆虫顔のバイクはそれだけで見分けがつかない。少なくとも4気筒の甲高い音はしなかったなあ・・

船内の時間は1時間30分くらいなので、出航時はデッキに出て撮影などしていたが、あとは雑魚寝フロアでゴロッと横になっているだけ。あっというまに大間である。

函館山さようなら

大間から南へ

大間に着いてからは、国道338号で佐井村方面へ。仏ケ浦に向かう。ひとりのんびりツーリングし始めたら、前方に軽自動車が一台走っていることもあって、大間でコンビニに立ち寄っていたNinjaの男女が後ろに迫ってきた。だいたい60km前後で走っているので道を譲ることもないかとそのまま走っていたら、付かず離れず後方にいるので、前方の車がいなくなってからわずかな距離だけ3台の先頭になってしまった。後方からのプレッシャー、いやだなあと思いつつ、仏ケ浦の展望台で停止、バイクから少し離れる。Ninjaの男女もバイクを停めたので、どちらまで行くのかなど他愛のない会話を交わすが、お2人には展望台からは先に行ってもらうことにした。この日のうちに八戸と三陸海岸・竜泉洞を経由して盛岡まで行こうという猛者だ。最初は一定の距離をとって後方を走っていたが、まもなく2台のアベレージが上がり、工事による片側通行の信号で車1台を挟んで停止したのみで、そのまま国道338号で脇野沢方面に曲がっていった。

仏ケ浦海岸(展望台の1ヶ所からだけ見える)

Ninja400・650(運動性能はもちろんNinja)

むつ市から尻屋崎へ

私も本当は脇野沢までの屈曲路を走りたかったが、一日の走行総距離が長くなるので、脇野沢部分はカットして県道253号で内陸へ。川内町を通ってむつ市に出て、コンビニで休憩兼昼食。むつ市に来るとコンビニがロードサイドに見られるようになってくるが、ここは海上自衛隊・航空自衛隊の駐屯地があり、若い人が目立つ。コンビニに立ち寄る人も自衛隊関連の人たちだろう。むつ市街の北側を通り、県道6号で尻屋崎方面を目指す。ライダーは端っこへ行きたがる習性を持つ人たちが多いが、尻屋崎は昔から行きたかったところ。最果ての灯台と寒立馬は見てみたかった。

県道6号はまっすぐに伸びた北海道の道道のような道だ。信号もなく、快走ルートである。尻屋崎灯台が近づいてくると右手に大きな日鉄鉱業のプラントが見えてくるが、そこを過ぎたらすぐに尻屋崎のビジターセンターがあり、寒立馬が柵の中にいた。帰りに立ち寄ることにして、ひとまず灯台を目指す。馬の脱走を防ぐゲートを抜けて、3キロくらい進むと灯台だ。道路上には馬糞が落ちているが隠岐島(牛糞がそこかしこにある)のように無数にあるわけではなく、寒立馬の数はそこまで多くないのだろう。ただ、灯台前の放牧地でも寒立馬が草を食む様子は見られなかった。国の重要文化財となった尻屋崎灯台は入場・見学料が300円。迷わず150段くらいの螺旋階段を登る。階段が狭くてすれ違いがなかなか難しい。しかも最後の階段の段差が大きい。ようやく登った屋上からは周辺の海岸と陸地がよく見えて爽快だ。ゲートまで戻り、ビジターセンターの屋外にある柵の中の寒立馬を写真に収めた。

尻屋崎灯台

北海道を臨む

人の手が入っていない美しい海岸

寒立馬(かんだちめ)

半島東側を南下、そこで考えたこと

尻屋崎灯台から県道6号を戻り、県道172号、248号で南下し、再び国道338号に合流する。陸奥湾側ではなく、太平洋側を選択した。ここも北海道のようにひたすら信号機のない比較的まっすぐな道が伸びているが、道路の両脇が完全に樹林帯で、人家も見られなければ農地として開発もされていないのが気になってくる。下北半島は佐幕派の中心だった会津藩が明治政府によって改易・領地替えされた先の場所であり、わずか3万石に減封された斗南藩とされ、明治政府によって徹底的にいじめられた土地でもあるから、痩せた、農業に不向きな土地であることはわかる。しかし牧場すら存在しないのは気になる。

ここは東通村だ。東通原発の建設地であり、大間原発とともに建設途中でまだ発電は許されていない。東通原発の所有は東北電力と東京電力であり、東京にもこのはるか遠い原発から電気が供給される予定になっていることに驚く。そうなると、東通村には補助金が相当落ちているに違いなく、農業や畜産業がなくてもそれなりに予算は潤い、村民の仕事も下りてくることになっているのだろう。東通村の中心街、白糠が迫ってきても、西側は深い山が迫っていて、集落の周辺に広い農地が広がっているわけではない。樹林帯以外は荒地だ。さらに南下して六ケ所村に入ると、少しづつ景色が変化してきた。国道338号が内陸側に大きく湾曲すると、道路の東側には日本原燃の六ヶ所核燃料再処理工場の敷地が広がり、西側には石油備蓄タンク、いわゆる「メガソーラー」太陽光発電パネル、風力発電の風車が無数に立ち並んでいて、関連企業なども見られるようだ。そしてここも農地はほとんど見られず、上記のような施設が建ち並んでいるだけ。下北半島のくびれた部分のど真ん中に核燃料再処理施設があり、むつ市には核燃料廃棄物の中間貯蔵施設も設置されているので、さながら日本の原子力核燃料の終着点が下北半島になっている。このことは下北半島を実際に走ってみるまで強く意識していなかったことだ。不勉強を恥じたい。

半島横断で野辺地、夏泊半島へ

結局、走り繋いで休憩することなく野辺地町の海浜公園まで来てしまった。ところがこの公園にはトイレが見当たらず、休憩になりがたい場所だった。海水浴場は近くていいのだが・・まだ日暮れまでに2時間ほどあるので、気を取り直して夏泊半島を一周することにした。海岸沿いに県道243号、そして国道4号を使って夏泊半島の東のつけ根に到達。途中の無料駐車場でトイレに寄る。ここで国道4号に乗るとは感慨深い。県道9号で夏泊半島をほぼ一周して、再び国道4号で浅虫温泉を経て青森市のバイパスに乗る。直前に出光のガソリンスタンドがあったので給油。11.3L、347km走行。燃費は30.7km/L。

バイパスは国道7号であった。数キロ走って、7号と103号の交差点にある青森中央インターそばのホテルに到着。青森の友人に電話をして久しぶりに再開。ホテルに付属するレストランで食事して別れる。会話が弾んだし、私としては一人旅で会話する人もいないので嬉しかった。

これで明日からはフェリーの時間に関係なく、麻からライディングできる日になる。

この日の動画

8月22日、いよいよ北海道を後にして青森県に渡る。津軽海峡フェリーで函館から大間へ渡り、下北半島をyの字のように走っていく予定だ。ホテルから函館〜大間のフェリーターミナルまではバイクで約10分、出航は9:10だし、自分自身がいつまでも寝ていられる体質ではないので、余裕だろうと高を括っていた。だが、予約完了メールをもう一度確認していたら、出航70分前にはチェックインを済ませろと書いてある。繁忙期は80分前だと。盆過ぎの平日、70分前にチェックイン済ませても暇で仕方ないはずだが、ホテルにいたとて何をするわけでもないので、荷物を積載して、8:00にはホテルを後にする。それにしても、ホテル裏の立体駐車場前屋外に駐車して一晩500円って、いくら敷地が狭いとはいえ、どうなんだろう?セキュリティはそれなりにあるかもしれないが、朝が強い雨だったら500円はバカ高いと感じるのではないだろうか?

22日のルート(287km)

10分の走行の後、フェリーターミナル到着。出航前のバイク置き場は乗り込み口に近いコンクリート部分(下の写真の場所)だと案内されたので、そこにバイクを停める。出航60分前の8:10だ。当然まだ1台もバイクは停まっていない。ここでも自動チェックイン機を使って2種類の番号と電話番号を入力するだけで簡単にチェックインは済んだ。ほぼ映画館と同じ手軽さ。あとは手持ちぶさただ。

フェリー乗船券(バイク=「特殊手荷物」だが、750cc以上は2,620円=それ以下との差額570円)人間はスタンダードクラスで2,780円

大間行きフェリー乗り場

大函丸に同乗したライダーたち

ようやくフェリーに乗るライダーたちが到着。自分が先頭なので後方のバイク全部は把握できていないが、10名くらいだろうか。私のすぐ後ろに並んだモンキー125の方は、普段は脚が悪くて杖を突いている。モンキーの座面もずいぶん下げたと言っていた。船内で杖を突いている姿を見た時、同一人物には見えなかったくらいだから、杖を突いて歩いているのに(先入観が強すぎる。失礼だ)バイクツーリングをされるというその精神が気高いと思う。自分が杖を突いて生活するようになった時、どうにかしてバイクに乗ろうと思うだろうか?その後ろはカワサキNinjaの男女ペア。女性はNinja400、男性はNinja650か?Ninjaシリーズでも、4気筒ラインのZX-6R、10Rなどのスーパースポーツと、Ninja400、650などの2気筒ライン(ツーリング向き?)の区別が全然つかない。Wみたいに個性的ならすぐわかるんだけど、昆虫顔のバイクはそれだけで見分けがつかない。少なくとも4気筒の甲高い音はしなかったなあ・・

船内の時間は1時間30分くらいなので、出航時はデッキに出て撮影などしていたが、あとは雑魚寝フロアでゴロッと横になっているだけ。あっというまに大間である。

函館山さようなら

大間から南へ

大間に着いてからは、国道338号で佐井村方面へ。仏ケ浦に向かう。ひとりのんびりツーリングし始めたら、前方に軽自動車が一台走っていることもあって、大間でコンビニに立ち寄っていたNinjaの男女が後ろに迫ってきた。だいたい60km前後で走っているので道を譲ることもないかとそのまま走っていたら、付かず離れず後方にいるので、前方の車がいなくなってからわずかな距離だけ3台の先頭になってしまった。後方からのプレッシャー、いやだなあと思いつつ、仏ケ浦の展望台で停止、バイクから少し離れる。Ninjaの男女もバイクを停めたので、どちらまで行くのかなど他愛のない会話を交わすが、お2人には展望台からは先に行ってもらうことにした。この日のうちに八戸と三陸海岸・竜泉洞を経由して盛岡まで行こうという猛者だ。最初は一定の距離をとって後方を走っていたが、まもなく2台のアベレージが上がり、工事による片側通行の信号で車1台を挟んで停止したのみで、そのまま国道338号で脇野沢方面に曲がっていった。

仏ケ浦海岸(展望台の1ヶ所からだけ見える)

Ninja400・650(運動性能はもちろんNinja)

むつ市から尻屋崎へ

私も本当は脇野沢までの屈曲路を走りたかったが、一日の走行総距離が長くなるので、脇野沢部分はカットして県道253号で内陸へ。川内町を通ってむつ市に出て、コンビニで休憩兼昼食。むつ市に来るとコンビニがロードサイドに見られるようになってくるが、ここは海上自衛隊・航空自衛隊の駐屯地があり、若い人が目立つ。コンビニに立ち寄る人も自衛隊関連の人たちだろう。むつ市街の北側を通り、県道6号で尻屋崎方面を目指す。ライダーは端っこへ行きたがる習性を持つ人たちが多いが、尻屋崎は昔から行きたかったところ。最果ての灯台と寒立馬は見てみたかった。

県道6号はまっすぐに伸びた北海道の道道のような道だ。信号もなく、快走ルートである。尻屋崎灯台が近づいてくると右手に大きな日鉄鉱業のプラントが見えてくるが、そこを過ぎたらすぐに尻屋崎のビジターセンターがあり、寒立馬が柵の中にいた。帰りに立ち寄ることにして、ひとまず灯台を目指す。馬の脱走を防ぐゲートを抜けて、3キロくらい進むと灯台だ。道路上には馬糞が落ちているが隠岐島(牛糞がそこかしこにある)のように無数にあるわけではなく、寒立馬の数はそこまで多くないのだろう。ただ、灯台前の放牧地でも寒立馬が草を食む様子は見られなかった。国の重要文化財となった尻屋崎灯台は入場・見学料が300円。迷わず150段くらいの螺旋階段を登る。階段が狭くてすれ違いがなかなか難しい。しかも最後の階段の段差が大きい。ようやく登った屋上からは周辺の海岸と陸地がよく見えて爽快だ。ゲートまで戻り、ビジターセンターの屋外にある柵の中の寒立馬を写真に収めた。

尻屋崎灯台

北海道を臨む

人の手が入っていない美しい海岸

寒立馬(かんだちめ)

半島東側を南下、そこで考えたこと

尻屋崎灯台から県道6号を戻り、県道172号、248号で南下し、再び国道338号に合流する。陸奥湾側ではなく、太平洋側を選択した。ここも北海道のようにひたすら信号機のない比較的まっすぐな道が伸びているが、道路の両脇が完全に樹林帯で、人家も見られなければ農地として開発もされていないのが気になってくる。下北半島は佐幕派の中心だった会津藩が明治政府によって改易・領地替えされた先の場所であり、わずか3万石に減封された斗南藩とされ、明治政府によって徹底的にいじめられた土地でもあるから、痩せた、農業に不向きな土地であることはわかる。しかし牧場すら存在しないのは気になる。

ここは東通村だ。東通原発の建設地であり、大間原発とともに建設途中でまだ発電は許されていない。東通原発の所有は東北電力と東京電力であり、東京にもこのはるか遠い原発から電気が供給される予定になっていることに驚く。そうなると、東通村には補助金が相当落ちているに違いなく、農業や畜産業がなくてもそれなりに予算は潤い、村民の仕事も下りてくることになっているのだろう。東通村の中心街、白糠が迫ってきても、西側は深い山が迫っていて、集落の周辺に広い農地が広がっているわけではない。樹林帯以外は荒地だ。さらに南下して六ケ所村に入ると、少しづつ景色が変化してきた。国道338号が内陸側に大きく湾曲すると、道路の東側には日本原燃の六ヶ所核燃料再処理工場の敷地が広がり、西側には石油備蓄タンク、いわゆる「メガソーラー」太陽光発電パネル、風力発電の風車が無数に立ち並んでいて、関連企業なども見られるようだ。そしてここも農地はほとんど見られず、上記のような施設が建ち並んでいるだけ。下北半島のくびれた部分のど真ん中に核燃料再処理施設があり、むつ市には核燃料廃棄物の中間貯蔵施設も設置されているので、さながら日本の原子力核燃料の終着点が下北半島になっている。このことは下北半島を実際に走ってみるまで強く意識していなかったことだ。不勉強を恥じたい。

半島横断で野辺地、夏泊半島へ

結局、走り繋いで休憩することなく野辺地町の海浜公園まで来てしまった。ところがこの公園にはトイレが見当たらず、休憩になりがたい場所だった。海水浴場は近くていいのだが・・まだ日暮れまでに2時間ほどあるので、気を取り直して夏泊半島を一周することにした。海岸沿いに県道243号、そして国道4号を使って夏泊半島の東のつけ根に到達。途中の無料駐車場でトイレに寄る。ここで国道4号に乗るとは感慨深い。県道9号で夏泊半島をほぼ一周して、再び国道4号で浅虫温泉を経て青森市のバイパスに乗る。直前に出光のガソリンスタンドがあったので給油。11.3L、347km走行。燃費は30.7km/L。

バイパスは国道7号であった。数キロ走って、7号と103号の交差点にある青森中央インターそばのホテルに到着。青森の友人に電話をして久しぶりに再開。ホテルに付属するレストランで食事して別れる。会話が弾んだし、私としては一人旅で会話する人もいないので嬉しかった。

これで明日からはフェリーの時間に関係なく、麻からライディングできる日になる。

この日の動画